初等科國史 上

文部省

- 神 勅

- 豐葦原の千五百秋の瑞穗の國は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫就きて治せ。さきくませ。寶祚の隆えまさんこと、當に天壤と窮りなかるべし。

- 第一代 神武天皇

- 第二代 綏靖天皇

- 第三代 安寧天皇

- 第四代 懿德天皇

- 第五代 孝昭天皇

- 第六代 孝安天皇

- 第七代 孝靈天皇

- 第八代 孝元天皇

- 第九代 開化天皇

|

- 第十代 崇神天皇

- 第十一代 垂仁天皇

- 第十二代 景行天皇

- 第十三代 成務天皇

- 第十四代 仲哀天皇

- 第十五代 應神天皇

- 第十六代 仁德天皇

- 第十七代 履中天皇

- 第十八代 反正天皇

|

- 第十九代 允恭天皇

- 第二十代 安康天皇

- 第二十一代 雄略天皇

- 第二十二代 清寧天皇

- 第二十三代 顯宗天皇

- 第二十四代 仁賢天皇

- 第二十五代 武烈天皇

- 第二十六代 繼體天皇

- 第二十七代 安閑天皇

|

- 第二十八代 宣化天皇

- 第二十九代 欽明天皇

- 第三十代 敏達天皇

- 第三十一代 用明天皇

- 第三十二代 崇峻天皇

- 第三十三代 推古天皇

- 第三十四代 舒明天皇

- 第三十五代 皇極天皇

- 第三十六代 孝德天皇

- 第三十七代 齊明天皇

- 第三十八代 天智天皇

|

- 第三十九代 弘文天皇

- 第四十代 天武天皇

- 第四十一代 持統天皇

- 第四十二代 文武天皇

- 第四十三代 元明天皇

- 第四十四代 元正天皇

- 第四十五代 聖武天皇

- 第四十六代 孝謙天皇

- 第四十七代 淳仁天皇

- 第四十八代 稱德天皇

- 第四十九代 光仁天皇

|

- 第五十代 桓武天皇

- 第五十一代 平城天皇

- 第五十二代 嵯峨天皇

- 第五十三代 淳和天皇

- 第五十四代 仁明天皇

- 第五十五代 文德天皇

- 第五十六代 清和天皇

- 第五十七代 陽成天皇

- 第五十八代 光孝天皇

- 第五十九代 宇多天皇

- 第六十代 醍醐天皇

|

- 第六十一代 朱雀天皇

- 第六十二代 村上天皇

- 第六十三代 冷泉天皇

- 第六十四代 圓融天皇

- 第六十五代 花山天皇

- 第六十六代 一條天皇

- 第六十七代 三條天皇

- 第六十八代 後一條天皇

- 第六十九代 後朱雀天皇

- 第七十代 後冷泉天皇

- 第七十一代 後三條天皇

|

- 第七十二代 白河天皇

- 第七十三代 堀河天皇

- 第七十四代 鳥羽天皇

- 第七十五代 崇德天皇

- 第七十六代 近衞天皇

- 第七十七代 後白河天皇

- 第七十八代 二條天皇

- 第七十九代 六條天皇

- 第八十代 高倉天皇

- 第八十一代 安德天皇

- 第八十二代 後鳥羽天皇

|

- 第八十三代 土御門天皇

- 第八十四代 順德天皇

- 第八十五代 仲恭天皇

- 第八十六代 後堀河天皇

- 第八十七代 四條天皇

- 第八十八代 後嵯峨天皇

- 第八十九代 後深草天皇

- 第九十代 龜山天皇

- 第九十一代 後宇多天皇

- 第九十二代 伏見天皇

- 第九十三代 後伏見天皇

|

- 第九十四代 後二條天皇

- 第九十五代 花園天皇

- 第九十六代 後醍醐天皇

- 第九十七代 後村上天皇

- 第九十八代 長慶天皇

- 第九十九代 後龜山天皇

- 第百代 後小松天皇

- 第百一代 稱光天皇

- 第百二代 後花園天皇

- 第百三代 後土御門天皇

- 第百四代 後柏原天皇

|

- 第百五代 後奈良天皇

- 第百六代 正親町天皇

- 第百七代 後陽成天皇

- 第百八代 後水尾天皇

- 第百九代 明正天皇

- 第百十代 後光明天皇

- 第百十一代 後西天皇

- 第百十二代 靈元天皇

- 第百十三代 東山天皇

- 第百十四代 中御門天皇

- 第百十五代 櫻町天皇

|

- 第百十六代 桃園天皇

- 第百十七代 後櫻町天皇

- 第百十八代 後桃園天皇

- 第百十九代 光格天皇

- 第百二十代 仁孝天皇

- 第百二十一代 孝明天皇

- 第百二十二代 明治天皇

- 第百二十三代 大正天皇

- 第百二十四代 今上天皇

|

第一 神國

- 高千穗の峯……一

- 橿原の宮居……七

- 五十鈴川……十四

第二 大和の國原

- かまどの煙……二十三

- 法隆寺……二十九

- 大化のまつりごと……三十六

第三 奈良の都

- 都大路と國分寺……四十四

- 遣唐使と防人……五十二

第四 京都と地方

- 平安京……六十一

- 太宰府……六十九

- 鳳凰堂……七十六

第五 鎌倉武士

- 源氏と平家……八十四

- 富士の卷狩……九十二

- 神風……百二

第六 吉野山

- 建武のまつりごと……百十四

- 大義の光……百二十五

第七 八重の潮路

- 金閣と銀閣……百三十九

- 八幡船と南蠻船……百四十六

- 國民のめざめ……百五十六

年表

大內山の松のみどりは、大御代の御榮えをことほぎ、五十鈴川の淸らかな流れは、日本の古い姿をそのままに傳へてゐます。

遠い遠い

神代の昔、

伊弉諾尊・

伊弉冉尊は、山川の眺めも美しい八つの島をお生みになりました。これを

大八洲といひます。島々は、黑潮たぎる

大海原に、

浮城のやうに並んでゐました。つづいて多くの神々をお生みになりました。最後に、

天照大神が、

天下の君としてお生まれになり、日本の國の

基をおさだめになりました。

大神は、天皇陛下の御先祖に當らせられる、かぎりもなく尊い神であらせられます。御德きはめて高く、日神とも申しあげるやうに、御惠みは大八洲にあふれ、海原を越えて、遠く世界のはてまで滿ちわたるのであります。

大神は、高天原にいらつしやいました。稻・麥等五穀を植ゑ、蠶を飼ひ、糸をつむぎ、布を織ることなどをお教へになりました。春は機を織るをさの音ものどかに、秋は瑞穗の波が黃金のやうにゆらいで、樂しいおだやかな日が續きました。私たちは「天の岩屋」や「八岐のをろち」のお話にも、大神の尊い御德と深い御惠みを仰ぐことができます。御弟素戔鳴尊を始めたてまつり、多くの神々が、どんなに深く大神をおしたひ申しあげてゐられたかを知ることができます。

大神は、大八洲を安らかな國になさらうとして、

御子孫をこの國土にお

降しになることを、お考へになつてゐました。當時大八洲には、多くの神々があり、中でも、素戔鳴尊の御子、

大國主神は、勇氣もあり、なさけも深く、

出雲地方をなつけて、勢が最も

盛んでありました。そこで大神は、

御使ひをおつかはしになつて、

君臣の分をお

示しになり、國土の

奉還をおさとしになりました。大國主神は、つつしんでその仰せに從はれました。大神は、その眞心をおほめにな

つて、大國主神のために、りつぱな御殿をお

造らせになりました。これが出雲大社の

起源であります。

いよいよ、皇孫のお降りになる日がまゐりました。大神は、御孫瓊瓊杵尊をおそば近くにお召しになつて、

豐葦原の千五百秋の瑞穗の國は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫就きて治せ。さきくませ。寶祚の隆えまさんこと、當に天壤と窮りなかるべし。

と、おごそかに仰せられました。萬世一系の天皇をいただき、天地とともにきはみなく榮えるわが國がらは、これによつて、いよいよ明らかとなりました。大神はまた、八咫鏡に八坂瓊曲玉・天叢雲劍をそへて、尊にお授けになつて、

此れの鏡は、專ら我が御魂として、吾が前を拜くが如、いつきまつれ。

と仰せられました。御代御代の天皇は、この三種の神器を、皇位の御しるしとせられ、特に御鏡は大神として、おまつりになるのであります。

瓊瓊杵尊は、御かどでの御姿もけだかく、大神においとまごひをなさつて、神勅と神器を奉じ、文武の神々を從へ、天上の雲をかき分けながら、ををしくおごそかに、日向の高千穗の峯にお降りになりました。この日をお待ち申しあげた民草のよろこびは、どんなであつたでせう。空には五色の雲がたなびき、高千穗の峯は、ひときはかうがうしく仰がれました。

その後、〈第一代〉神武天皇の御時まで、代々日向の國においでになり、大神の御心をついで、まつりごとにおいそしみになりました。かうして、豐葦原の瑞穗の國は、御惠みの光ゆたかに、日向の國から開けて行くのであります。瓊瓊杵尊・彦火火出見尊・鵜草葺不合尊の御三方を、世に日向御三代と申しあげます。さうして、可愛山陵・高屋山上陵・吾平山上陵に、遠く御三代の昔を、おしのび申しあげるのであります。

日向御三代ののちは、神武天皇の御代であります。雲間にそびえる高千穗の峯から、御惠みの風が吹きおろして、

筑紫の民草は、よくなつきました。ただ、遠くはなれた東の方には、まだまだ、御惠みを知らないわるものがゐて、勢を張り、人々を苦しめてゐました。天皇は「東の方には、

青山をめぐらした、國を治めるのによい土地があるといふ。都をうつしてわるものをしづめ、

大神の御心を國中にひろめよう。」と仰せられ、

皇兄五瀨命たちといろいろ

御相談の上、陸海の精兵を引きつれて、勇ましく日向をおたちになりました。

日向灘から瀨戸内海へ、御軍船は波をけたてて進みました。行く行く御船をおとどめになつて、各地のわるものをお平げになり、また苦しむ民草をお惠みになりました。御稜威をしたつて御軍に加るものも、少くありませんでした。島山の多い内海のこととて、春の朝、秋の夕の美しい眺めが、御軍人のつかれをなぐさめたこともありませう。かうして、長い年をお重ねになりながら、天皇は、やうやく難波へお着きになりました。

生駒山をひとつ越えると、めざす大和の國であります。御軍は、勇氣をふるつて東へ進みました。ここに、長髓彦といふわるものが、饒速日命を押し立て、多くの手下を引きつれ、地の利にたよつて、御軍に手むかひました。孔舍衞坂の戰では、おそれ多くも、五瀨命が敵の流矢のために、深手をお負ひになりました。それほどの激戰だつたのです。この形勢をごらんになつて、天皇は「日の神の子孫が、日へ向かつて戰を進めるのはよくない。」と仰せになり、海路紀伊半島を熊野へと、おまはりになりました。しかも途中の御難儀は、かくべつでありました。五瀨命は、竈山でおかくれになり、悲しみに包まれた御船は、さらに、熊野灘の荒波をしのいで進まなければなりませんでした。紀伊へ御上陸になつても、さらに大和へ入る道すぢは、山がけはしく谷が深く、まつたく道なき道を切り開いての御進軍でありました。しかし、御軍には、つねに神のおまもりがありました。熊野では、高倉下が神劒をたてまつり、山深い道では、羽ばたきの音高く、八咫烏が現れて、御軍をみちびき申しあげました。かうして、大和へお進みになつた天皇は、みちみち、わるものの謀をおくじきになり、從ふものはゆるし、手むかふものをお平げになつて、最後に、長髓彦の軍勢と決戰なさることになりました。

御軍人たちは、一せいにふるひたちましたが、賊軍も必死になつて防ぎます。またまた、はげしい戰になりました。折から、空はまつ暗になり、

雷鳴がとどろいて、ものすごい

雹さへ降つて來ました。すると、どこからとなく、金色の

鵄が現れて、おごそかにお立ちになつていらつしやる天皇の、御弓の先に止りました。金色の光は、

電よりもするどくきらめいて、賊兵の目を射ました。御軍は、ここぞとばかり攻めたてました。賊はさんざんにやぶれました。かねて、天皇に從ひたてまつることをすすめてゐた饒速日命は、つひに長髓彦を

斬つて

降參しました。

大和地方はすつかりをさまつて、

香久・

畝傍・

耳成の三山が、かすみ

の中に、ぽつかりと浮かんで見えます。民草は、よみがへつたやうに、田や畠でせつせと働いてゐます。やがて天皇は、畝傍山のふもと、橿原に都をおさだめになり、この都を中心にして大神の御心をひろめようと

思し召し、かしこくも「

八紘を

掩いて

宇と

爲む」と仰せになりました。さうして、この橿原の宮居で、

卽位の禮をおごそかにおあげになつて、第一代の天皇の

御位におつきになりました。この年が、わが國の

紀元元年であります。

天皇は、功ある

將士をおほめになつて、それぞれ、神をおまつりしたり宮居をおもまりする重い役目に、お取り立てになりました。やがて

鳥見の山中に、天照大神始め神々を、おごそかにおまつりになり、したしく大和

平定の

御事をおつげになりました。日本の國の基は、神武天皇のかうした

御苦心と御惠みとによつて、いよいよ

固くなつて行きました。

今、畝傍山の陵を拜し、橿原神宮にお參りして、天皇の大御業をはるかにおしのび申しますと、松風の音さへ、二千六百年の昔を物語るやうで、日本に生まれたよろこびを、ひしひしと感じるのであります。

その後も、御代御代の天皇は、民草を子のやうにおいつくしみになりました。國民もまた、親のやうにおしたひ申しました。かうした、なごやかさが續いてゐる間に、日本の力は、若竹のやうにずんずんのび、御稜威は、やがて海の外まで及ぶやうになりました。

神々のお生みになつた大八洲、海原をめぐらす敷島の國のこととて、海・山の眺めはひときは美しく、山の幸、海の幸がゆたかで、野には、大神のたまものである稻の穗がそよいでゐます。かうした浦安の國に、國民は多くの氏に分れ、それぞれ一族のかしらにひきゐられて、皇室に仕へてゐたのであります。それぞれ、氏の先祖の神をまつり、先祖から傳はる仕事にはげんでゐました。皇室のおまつりをつかさどり、宮居をおまもりして武をみがき、田畠をたがやして穀物を作ることなどが、いちばん大切な仕事でありました。

かうして、五百年ばかりの年月がたつて、〈第十代〉崇神天皇が御位におつきになりました。天皇は「神鏡を身近く奉安してゐるのは、まことにおそれ多いことである。」とお考へになり、御鏡に御劒をそへて、これを大和の笠縫邑におまつりになりました。〈第十一代〉垂仁天皇もまた、その御志をおうけになり、伊勢の五十鈴川のほとりに、あらたな社殿をお造りになつて、そこにおまつりになりました。これを皇大神宮と申しあげます。國民も、今はまのあたりに神宮を拜して、ますます敬神の心を深め、國の尊さを、はつきりと心に刻むやうになりました。

世の中はいよいよ開け、人口は多くなり、產業もまた進んで來ました。そこで崇神天皇は、御惠みを國のすみずみまでおよぼさうとの思し召しから、四人の皇族を

北陸・

東海・

山陰・

山陽の四道へおつかはしになりました。これを

四道將軍といひます。また人口を調べ、みつぎ物を定めて、

政治をお整へになり、池をほらせて農業をお進めになり、さらに、

諸國に命じて船を造らせ、海國日本の

備へを固くなさいました。このころ、

朝鮮の

大伽羅(

任那)といふ國が、となりの

新羅におびやかされて、わが國に助けを求めましたので、天皇は

鹽乘津彦に軍勢を授けて、おつかはしになつたこともあります。垂仁天皇は、もつぱら御父の御業をおつぎになつて、農業をお進め

になり、ひたすら民草をおいつくしみになりました。あの

田道間守の

物語によつても、

御高德のほどをおしのび申すことができるのであります。かうして

御二代の間に、國の力は一だんと強まり、御稜威は遠く海外に、かがやくやうになりました。

しかし、交通の不便なこのころのことですから、遠い九州や東北の地方には、皇室の御惠みを、まだ十分にわきまへないものがありました。〈第十二代〉景行天皇から〈第十四代〉仲哀天皇の御代にかけて、西の熊襲、東の蝦夷が、しばしば、わがままなふるまひをくりかへしました。おそれ多くも、景行天皇は、御みづから熊襲を討つておしづめになり、また武内宿禰に命じて、蝦夷のやうすをお調べさせになりました。それでもなほ治らないので、皇子大和武尊に、重ねてお討たせになりました。尊の御勇武によつて、熊襲もしばらく鳴りをひそめ、蝦夷もまたしづまりました。東國へお出かけになる時、尊は、特に皇大神宮の御劒をお受けになり、神々のおまもりによつて、御武運をお開きになつたのでありました。かうして、今や御稜威は東西にかがやき、やがて〈第十三代〉成務天皇の御代になると、國や郡が設けられ、役人が置かれて、地方の政治が大いに整つてきました。

ついで、仲哀天皇がお立ちになつてまもなく、またまた熊襲がそむきました。天皇は、

神功皇后とともに、將兵をひきゐて、筑紫へおくだりになりましたが、熊襲がまだしづまらないうちに、おそれ多くも、

行宮でおかくれになりました。皇后は、

御悲しみのうちにも、新羅が熊襲のあと押しをしてゐることを、お見やぶりになり、武内宿禰の考へをもおくみになつて、いよいよ、新羅をお討ちになることになりました。紀元八百六十年のことであります。

國々からは、勇ましい將兵や多くの軍船が、お召しに應じて、次次に松浦の港へ集つて來ます。まことに、細戈千足の國の力づよさを思はせる光景であります。皇后は、うやうやしく、神々に戰勝をお祈りになり、將兵は、決死の覺悟をちかひました。折からの追風を帆にはらんで、軍船は矢のやうに、海面をすべつて行きました。

おどろきあわてたのは、新羅王です。「音にきく日本の船、神國のつはものにちがひない。」と思つて、王はすぐさま皇后をお出迎へ申しあげ、

二心のないしるしに、每年かならずみつぎ物をたてまつることを、堅くちかひました。勢こんだ將兵の中には、王を斬らうとするものもありましたが、皇后は、それをとめて

降伏をお許しになり、王が眞心こめてたてまつつた金・銀・

綾・錦を、八十

艘の船に積んで、勇ましくめでたくお歸りになりました。

こののち、熊襲がしづまつたのはいふまでもなく、百濟や高句麗までも、わが國につき從ひました。日本のすぐれた國がらをしたつて、その後、半島から渡つて來る人々が、しだいに多くなりました。このやうに、國内がしづまり、皇威が半島にまで及んだのは、ひとへに、神々のおまもりと皇室の御惠みによるものであります。

天皇の御惠みのもとに、國民はみな、樂しくくらしてゐました。半島から來た人々も、自分の家に歸つたやうな氣がしたのでせう、そのままとどまつて、朝廷から名前や仕事や土地などをたまはり、よい日本の國民になつて行きました。中には、朝廷に重く用ひられて、その子、その孫と、ながくお仕へしたものもあります。學者や機織・鍛冶にたくみなものが多く、それぞれ仕事にはげんで、御國のためにつくしました。

〈第十五代〉應神天皇は、これらの人々を用ひて、學問や産業をお進めになりました。天皇が特に御心をお注ぎになつたのは農業で、池や溝をお造らせになり、水田をふやして、米が多く取れるやうになさいました。また、使ひを支那へやつて、裁縫や機織にすぐれた職人を、お召しになつたこともあります。かうして、だんだん交通が開けると、朝鮮半島は、わが國から大陸へ渡る橋の役目をすることになりました。ついで〈第十六代〉仁德天皇は、都を難波におうつしになりましたが、それも、半島との交通の便をお考へになつてのことであります。

仁德天皇は、深く民草をおいつくしみになりました。不作の年が續いたころのことです。ある日、高殿にのぼつて、遠く村里のやうすをごらんになりますと、民家から煙一すぢ立ちのぼらない有樣です。天皇は、民草の苦しみのほどを深くお察しになつて、三年の間、税ををさめなくてもよいことになさいました。ために、おそれ多くも、御生活はきはめて御不自由となり、宮居の垣はこはれ、御殿もかたむいて、戸のすきまから雨風が吹きこむほどになつて行きましたが、天皇は、少しもおいとひになりませんでした。かうして三年ののち、ふたたび高殿からごらんになると、今度は、かまどの煙が、朝もや夕もやのやうに、一面にたちこめてゐます。天皇は、たいそうお喜びになつて「朕すでに富めり」と仰せになりました。御惠みにうるほふ民草は、今こそと宮居の御修理を願ひ出ましたが、天皇は、まだお聞きとどけになりません。さらに三年たつて、始めてお許しが出ましたので、喜び勇んだ民草は、老人も子どもも、日に夜をついで、宮居の御造營にはげみました。

天皇は、その後、池・溝・堤などを造つて、農業をお進めになつたり、橋をかけ道を開いて、交通の發達をおはかりになつたりしました。かうして、御父天皇以來御二代の間に、多くの荒地は、瑞穗のそよぎわたる水田とかはり、米の産額が、いちじるしくふえました。今、堺にある御陵にお參りして、瓢形の御山を仰ぐにつけても、天皇の御聖德のほどを、しみじみとおしのびすることができます。

その後、五十年餘りたつて、〈第二十一代〉雄略天皇がお立ちになりました。天皇は、御心を深く養蠶業の發達にお用ひになり、皇后もまた、御みづから蠶をお飼ひになつて、人々に手本をお示しになりました。養蠶業につくした人々の子孫は、この時重く用ひられ、また、新たに招かれて支那から來た機織の職人も、少くありませんでした。

このやうに、御代御代の天皇が、産業の發達をおはかりになりましたので、米や絹の産額は、いちじるしくふえて來ました。さうして、雄略天皇の御代には、國内や半島からたてまつるみつぎ物が、朝廷の御藏に滿ちあふれるほどになりました。そこで天皇は、藏を大きくお建てになり、武内宿禰の子孫にあたる蘇我氏に、藏をつかさどる重い役目をお命じになりました。

天皇は、かうして國がゆたかになるのも、ひとへに神々のおかげであるとお考へになり、神代の昔、大神をたすけてまつつて、農業や養蠶のことにおつくしになつた豐受大神を、皇大神宮の近くにおまつりになりました。これが外宮の始りであります。

もうこのころは、神武天皇の御代から、千年以上もたつてゐます。「青山にこもる大和」も、名實ともに國の中心となり、「やまと」といへば、海をめぐらす日本全體をさすほどになつてゐました。また、海をへだてた大陸に對し、おごそかにかまへる「日の本の國」ともなつてゐたのであります。

このやうに、國の勢がのびて來ると、國民の心に、ゆるみを生じるおそれがあります。朝廷に仕へるものは、家がらによつて、代々役目がきまつてゐるので、しぜん務めを怠りがちになり、中には、皇室の御惠みになれたてまつつて、わがままをふるまふものさへあります。特に、蘇我氏を始め重い役目の人たちで、勝手に多くの土地や人民を使つて、勢力爭ひするものが出て來ました。朝鮮へ出向いてゐる人たちの成績も、あまりよくありません。それに、このころ新羅の勢は、目だつて強くなり前からの約束を破つて、しばしば半島の平和をみだします。かうして〈第二十九代〉欽明天皇の御代、紀元千二百年ころから百年ばかりの間、わが國は、内も外も、まつたくゆだんのできない有樣となりました。

〈第三十三代〉推古天皇は、かうしたなりゆきを深く御心配になり、聖德太子を攝政として、ゆるんだ政治の立て直しに、力をおつくさせになりました。太子は、人なみすぐれてりつぱなお方で、二十一歳の御時、攝政におなりになりました。まづ、政治をひきしめる手始めに、すぐれた人を重く用ひる方法をお立てになりました。役目を家がらだけで固める習はしは、政治のみだれるもとになると、お考へになつたからです。ついで、十七條の憲法を作つて、臣民の心得をこまごまとお示しになりました。その中に「詔を承けては必ず謹め。」「國民はみな天皇の臣民である。政治をつかさどるものは、勝手なふるまひをして、民草を苦しめてはならない。」ときびしくおさとしになつてゐます。また「和」の大切なことをおときになつてゐるのも、朝廷に仕へる人々の爭ひを、なくしようとの思し召しに、よるものであります。やがて太子は、百官を引きつれ、天皇に從つて、神々をあつくおまつりになりました。それは、神をまつることが、政治の基であるからであるとともに、このころ、國民の中には、外國から來た佛教をよろこぶあまり、神をまつることをおろそかにするものが、あつたからであらうと思はれます。

佛教が我が國に傳はつたのは、欽明天皇の御代のことであります。佛像をまつつてよいかどうかについて、蘇我氏と物部氏とがはげしく爭つたこともあります。そこで太子は、佛教を十分お調べになり、これを日本の國がらに合ふやうにして、おひろめになりました。推古天皇の思し召しによつて、法隆寺をお建てになつたのも、御父〈第三十一代〉用明天皇に對する御孝心からであります。このやうに、太子は佛教の長所をお取りになり、お示しになつたので、これにならつて、信じるものが多くなり、人々の心もおちつき、學問や美術・工藝も、いちじるしく進むやうになりました。

太子はまた、新羅をしづめることをお考へになるとともに、かねがね、大陸に目をお注ぎになつてゐましたので、始めて、支那との國交をお開きになりました。このころ、支那では、隋といふ國が興つて、たいそう勢が強く、まはりの國々を見くだして、いばつてゐました。しかし太子は、使節小野妹子にお持たせになつた國書に、堂々と、次のやうにお書きになりました。

日出づる處の天子、書を日沒する處の天子にいたす、つつがなきや。

隋の國王は、眞赤になつて怒つたさうですが、しかし、わが國のこの意氣に押されたのか、それとも、わが國のやうすを探らうとしたのか、答禮の使節をよこしました。太子がこれを堂々とお迎へになつたことは、申すまでもありません。飛鳥の都から難波の港へ通じる大道をお造りになつたのも、隋の使節をあつといはせるためでありました。このころ、東亞の國々で、これほど威光を示した國は、日本だけであります。太子は、その後も、使節につけて學生や僧をおつかはしになり、支那のいろいろのことについて、硏究させるやうになさいました。

かうして、わが國の政治も、よほど改つて來ましたので、太子は、最後に、國史の本をお作りになりました。國がらを後世に傳へ、外國にも知らせようと、お考へになつたからでありませう。まもなく太子は、まだ四十九歳といふ

御年で、おなくなりになりました。國民はみな、親を失つたやうに、なげき悲しみました。

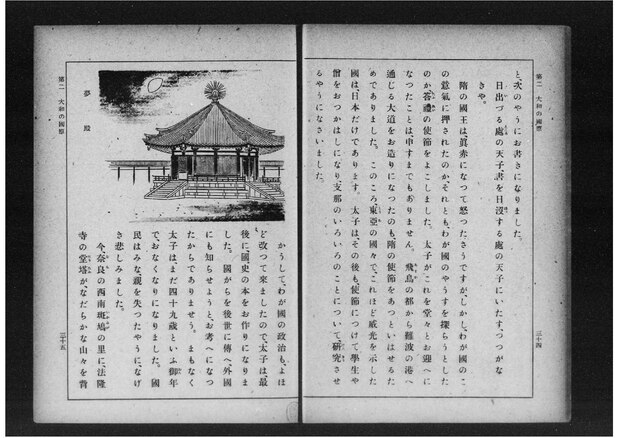

今、奈良の西南斑鳩の里に、法隆寺の堂塔が、なだらかな山々を背にして、太子の御遺業を物語るかのやうに立つてゐます。力のこもつた中門の丸柱、どつしりとかまへた金堂、大空にそびえる五重塔、それらが、まことに變化に富むとともに、調和の美しさを示してゐます。さらに、道を東へとつて夢殿の前に立つと、繪にもかきたい八角の御堂の中に、今でも太子が、しづかに工夫をこらしてゐられるやうな氣がします。

法隆寺の堂塔は、木造の建物として世界で最も古く、最も美しいものの一つです。これを今に傳へてゐることには、世界の國々もおどろいてゐます。まことに、法隆寺は日本の誇りであります。

聖德太子がおなくなりになると、人々の氣持がまたゆるみ、一度よくなつた政治も、あともどりをすることになりました。それは、蘇我氏が、前にも增して、わがままをふるまつたからです。その上、大陸では、隋がほろびて唐が興り、その勢は隋より盛んで、わが國は少しのゆだんもできません。ながらく支那に行つてゐた高向玄理や南淵請安などが、〈第三十四代〉舒明天皇の御代に歸つて來たので、向かふのやうすが、手に取るやうにわかるのです。それなのに、蘇我氏は、蝦夷・入鹿と代を重ね、〈第三十五代〉皇極天皇の御代になつて、そのわがままは、つのる一方です。蝦夷は、生前に自分たち親子の墓を作つて、これを陵と呼び、入鹿は、その邸を宮といひ、子たちを王子と稱しました。聖德太子のせつかくの御苦心も、これでは、水の泡となつてしまふのではないかとさへ思はれました。

日本は、神のおまもりになる國であります。蘇我氏の無道なふるまひを見て、ふるひたたれたのが、舒明天皇の御子、中大兄皇子で、それをおたすけ申した人々のうち、最も名高いのが中臣鎌足であります。皇子は、まづ蘇我氏を除くため、鎌足始め同志の人々と、いろいろ工夫をおこらしになりました。蘇我氏も、内々それと知つたか、邸に引きこもつて、めつたにすきを見せません。ちやうどそのころ、朝鮮からみつぎ物をたてまつる式がおこなはれ、入鹿も、それに參列することになりました。この機會に乘じて、皇子は鎌足らと、首尾よく入鹿をお除きになりました。これを聞いた蝦夷は、急いで兵を集めましたが、皇子が使ひをやつて、ねんごろに不心得をおさとしになりましたので、不忠と知つた兵は、ちりぢりに逃げ去り、蝦夷は、邸に火を放つて自殺しました。夏草のやうにはびこつた無道の蘇我氏は、かうして、つひにほろびました。大和の國原にたちこめた黑雲も、すつかり晴れて、飛鳥の都には、さわやかに天日がかがやきました。

蘇我氏を除くことは、聖德太子のお考へになつたやうに、政治を根本から立て直して、日本をりつぱな國にするための準備でありました。やがて〈第三十六代〉孝德天皇がお立ちになつて、中大兄皇子を皇太子とし、鎌足始め功のあつた人々を重くお用ひになつて、わるい習はしをいつさい取り除き、新しい政治をお始めになりました。時に紀元一千三百五年で、聖德太子がおなくなりになつてから、二十數年のちのことであります。

まづ、多くの役人をひきゐて、神々をおまつりになり、始めて大化といふ年號をお建てになりました。都は、やがて難波にうつりました。さらに、翌大化二年の正月、拜賀の式が終つたのち、詔をおくだしになつて、新政の方針を明らかにお示しになりました。國民はみな天皇の御民であること、土地は全部奉還して、國民はこれを使はせていただくのであること、新しいりつぱな人々が政治をおたすけ申しあげることなどを、はつきりとお定めになりました。この新しい政治を、世に大化の改新と申します。

皇室の御惠みは、國のすみずみまで行きわたり、國民はみな、安らかに仕事にはげむことができるやうになりました。このころ、分けていただいた土地のあとかたが、今でも地方に殘つてゐます。私たちは、千三百年の昔をまのあたりにしのんで、深い感動に打たれるのであります。

孝德天皇がおかくれになつて、〈第三十七代〉齊明天皇の御代になりました。中大兄皇子は、引きつづき皇太子として、まつりごとをおたすけになりました。このころ、改新の政治も、よほど整つて、皇威は、海外へ及ぶやうになりました。まづ、蝦夷の反亂をしづめるため、阿倍比羅夫をやつてお討たせになりました。比羅夫は、水軍をひきゐて蝦夷をしづめ、さらに沿海州を攻めて、蝦夷のあと押しをする肅愼をこらしめました。

やがて、中大兄皇子が御位をおつぎになり、〈第三十八代〉天智天皇と申しあげます。このころ半島では、新羅の勢がますます強く、大陸では、唐の最も盛んな時代でありました。しかも、この兩國が力を合はせて、百濟や高句麗を攻めるので、わが國は、わざわざ兵を送つて、百濟をたすけたのでありますが、やがて、百濟も高句麗も、相ついでほろびてしまひました。わが國にのがれて來た、たくさんの百濟人は、みな、てあつい保護を受けました。

かくて新羅や唐は、いつわが國へ攻め寄せるかわからない形勢となりました。天皇は、御心を深く國防のことにお注ぎになり、長門や筑紫に守備兵を置き、水城をお造らせになりました。また、國民の氣分を新たにするため、都を近江の志賀の里におうつしになり、法令や戸籍を整へて政治をひきしめ、産業を盛んにして物資をゆたかにするなど、もつぱら國力を增すことに、おつとめになりました。かうした御苦心のうちに、やがて四十六歳で、おかくれになりました。

天皇をおまつり申しあげる近江神宮は、今、琵琶湖のほとり、志賀の都のあと近く、おごそかに立つてゐます。ここにお參りして、遠く大化の古をしのぶと、三十年の御苦心と御惠みの數々が胸によみがへつて、ありがたい感激に滿ちるのであります。

一 都大路と國分寺

編集

やがて〈第四十代〉天武天皇が、飛鳥の宮居で御位におつきになるころは、國の備へも、すでに十分でありました。それに、唐の勢がくだり坂となり、新羅と唐が、まもなく爭ひを始めたので、わが國にとつては、ますます有利となりました。そこで天皇は、國内の政治をいつそうよくするため、いろいろな御計畫をお立てになりました。中でも、法令を整へること、りつぱな都を建てること、國史の本を作ることの三つが、その主なものでありました。さうして、これらの御事業は、そののち、御代御代にうけつがれ、次々に完成されて行くのであります。まづ〈第四十二代〉文武天皇の御代には、大寶律令が定まつて、法令が整ひました。

大きな都を造るには、用意もなかなかたいへんですから、すぐといふわけには行きません。〈第四十一代〉持統天皇が香久山の西にお造りになつた藤原宮は、ずゐぶんりつぱな都ではありましたが、やがて〈第四十三代〉元明天皇の御代に、すばらしい都が、大和の北部、今の奈良の近くに、できあがりました。東西四十町、南北四十五町といふ大きな構へで、これを平城京といひ、また奈良の都ともいふのであります。

天皇が、この都におうつりになつたのは、紀元一千三百七十年、

和銅三年のことであります。これまで、都といへば、大和平野の南部を中心に、ほとんど御代ごとにうつされ、新しく造られたのであり

ますが、奈良の都は、

御七代・七十餘年の間、咲く花のにほふやうに

榮えました。北の正面には、

大内裏があり、南へ走る

朱雀大路は、都を左右に分けて、そのはてに、

羅城門を開いてゐます。東西九條・南北八

坊の都大路は、ちやうど

碁盤の目のやうに、きちんと町をくぎり、宮殿や寺々の青い瓦、白い壁、赤い柱が、日の光、山のみどりに照りはえて、まるで繪のやうな美しさです。かうした都大路を、銀をちりばめた太刀をさげて、ねりあるく若者もあれば、梅の小枝をかざして行く

大宮人も見受けられます。この美しい都をしたつて、人々は四方から集り、いつも

市が立つ

有樣でした。

奈良の都が榮えたのは、國に力が滿ち滿ちたしるしであり、國民は、喜びの中に、國がらの尊さをしみじみと感じました。さうして、元明天皇・〈第四十四代〉元正天皇御二代の間には、太安萬侶らの苦心によつて、いよいよ古事記・日本書紀といふ國史の本が、りつぱにできあがりました。また、元明天皇の勅によつて、國々からは、それぞれ地方の地理をしるした風土記といふ書をたてまつりました。

奈良の都が最も榮えたのは、〈第四十五代〉聖武天皇の御代であります。奈良といへば、まづ思ひ出される東大寺の大佛も、天皇のお造らせになつたものであります。佛教を國のすみずみまでひろめて、國民をますます幸福にしたいとの思し召しから、國ごとに國分寺をお建てさせになつたのでありますが、東大寺は、大和の國分寺として、また日本の總國分寺として、從つて大佛は、特にその本尊として、いかめしくお造らせになつたのであります。國民は、先を爭つて金や銅や木材などをたてまつり、すぐれた職人が全國から集つて、工夫をこらし、工事にはげみました。しかも、大佛の高さは五丈三尺を越え、大佛殿の高さは、十五丈餘りといふ、すばらしいものですから、なかなかの大工事であり、難事業であります。佛像に用ひる金が足りなくて困つてゐる時、陸奧から金が出て、上下喜びに滿ちたことさへあります。すつかりできあがるまでには、十年といふ長い年月がかかりました。大佛は世界第一の金銅佛で、大佛殿もまた、木造建築として、世界第一であります。今から千二百年の昔に、わが國では、かうした大工事を、もののみごとにしとげたのであります。今、大佛の前に立つて、その大きな姿を拜する時、聖武天皇の御惠みを、さながらに仰ぐとともに、當時の人々のすぐれた腕前を、しのぶことができるのであります。

光明皇后もまた、御なさけ深いお方で、施樂院や悲田院を建てて、身よりのない病人や、みなし兒をおすくひになりました。かうした皇室の御惠みによつて、奈良の都は、東大寺を始め多くの大寺をちりばめ、今を盛りと咲きほこる八重櫻のやうに、美しく榮えました。藤原氏や大伴氏など、朝廷に仕へる人々が、それぞれの役目にはげみ、民草は、天地とともに榮える大御代をことほぎました。國中に元氣が滿ち、力があふれました。このころできた萬葉集といふ和歌の本には、若鮎のやうにぴちぴちとした歌が、たくさん集つてゐます。

また地方の國分寺も、國府と結び、その役人と助け合つて、よく人人をなつけました。その遺物・遺蹟や「國分寺」といふ里の名が、今なほ多く殘つてゐるのは、國分寺が國のしづめとして、よくその役目をはたした證據です。道を造り、橋をかけ、港を開くなど、地方のためにつくした僧も、行基を始め少くありません。

佛教が盛んになるにつれて、美術・工藝も、目だつて進みました。寺々に傳はつてゐる數々の佛像や、東大寺境内の正倉院や、その中にをさめられてゐる聖武天皇の御物などは、すべてりつぱなものばかりです。それが、千二百年後の今日まで、そのまま保存されてゐるのは、わが國だけに見られることで、そこにも、わが國からの尊さがしみじみと思ひ合はされるのであります。

〈第四十六代〉孝謙天皇の御代に、いよいよ大佛ができあがると、盛大な儀式がおこなはれ、全國から一萬の僧が集つたほか、はるばる支那やインドからも、名僧が參列しました。また、正倉院の御物の中には、大陸の國々から傳來した、めづらしい品物があります。これらによつてもわかるやうに、このころ東亞の交通は大いに開け、東海に位するわが國は、これら東亞の諸國に對して、堂々と交りをしてゐました。

天武天皇のころから、半島・大陸の

形勢もおちついて、國々の間がらは、よほどしたしくなつて來ました。わが國は、唐へ遣唐使を送つて威風を

示し、唐の使節もまた、たびたび來朝し、新羅も、前どほりみつぎ物をたてまつりました。奈良の御代御代には、往來が一だんと盛んで、遣唐使を出した回數も、このころがいちばん多かつたやうです。

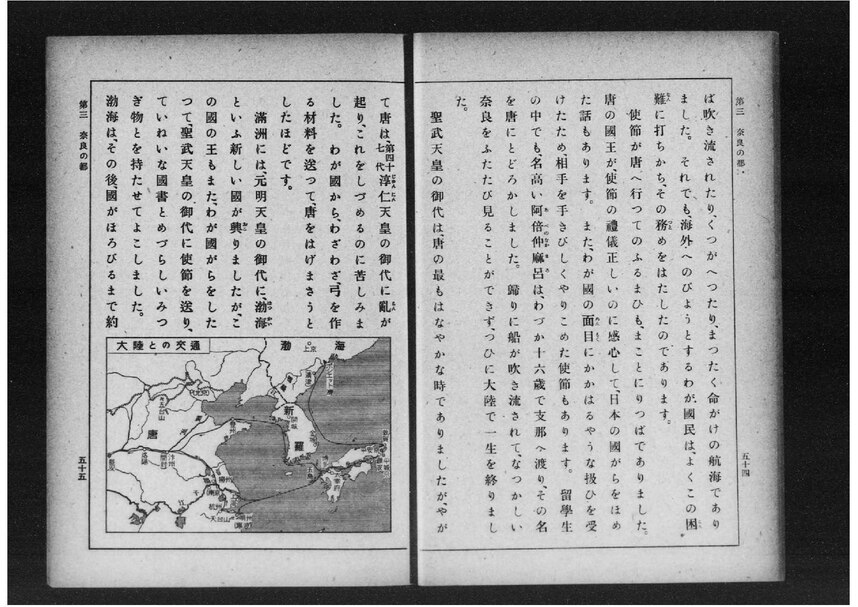

遣唐使の一行は、留學生を加へて、五百人以上の人數でありました。難波から船を出して、博多に寄り、東支那海を橫ぎつて大陸へ向かひます。當時の船は、外海の荒波を乘りきるのに、決して十分ではありませんでした。しばしば吹き流されたり、くつがへつたり、まつたく命がけの航海でありました。それでも、海外へのびようとするわが國民は、よくこの困難に打ちかち、その務めをはたしたのであります。

使節が唐へ行つてのふるまひも、まことにりつぱでありました。唐の國王が、使節の禮儀正しいのに感心して、日本の國がらをほめた話もあります。また、わが國の面目にかかはるやうな扱ひを受けたため、相手を手きびしくやりこめた使節もあります。留學生の中でも、名高い阿倍仲麻呂は、わづか十六歳で支那へ渡り、その名を唐にとどろかしました。歸りに船が吹き流されて、なつかしい奈良をふたたび見ることができず、つひに大陸で一生を終りました。

聖武天皇の御代は、唐の最もはなやかな時でありましたが、やがて唐は、

〈第四十七代〉淳仁天皇の御代に

亂が起り、これをしづめるのに苦しみました。わが國から、わざわざ、弓を作る材料を送つて、唐をはげまさうとしたほどです。

滿洲には、元明天皇の御代に、渤海といふ新しい國が興りましたが、この國の王もまた、わが國がらをしたつて、聖武天皇の御代に使節を送り、丁寧な國書とめづらしいみつぎ物とを持たせてよこしました。渤海は、その後、國がほろびるまで約二百年の間、三十數回も使節を送つて來ました。その使節の一行は、今のポシエット灣または清津附近から、敦賀へ向かふ航路を取り、日本海の荒波をしのいで來たのであります。朝廷では、いつも使節をあつくおもてなしになり、またわが國からも、答禮の使節をおつかはしになりました。

このやうに、奈良の御代御代には、東亞の國々がしたしく交つて、共榮の喜びを分つてゐました。しかし、わが國は、その間でも、決して國のまもりをおろそかにしなかつたのです。

都や地方の役人たちは、御代の榮えをことほぎながらも、いつたん事があれば、いつさいを捨てて、大君のために死ぬ覺悟をきめてゐました。大伴氏・

佐伯氏のやうに「海行かば

水づく

屍、山行かば草むす屍、大君のへにこそ死なめ。」と、世々にいひ傳へいひ續けて來た武人の家もありました。かうした氣持は、ただに文武の役人だけでなく、國民全體の心でありました。

筑紫の防備に當る兵卒の防人にも、忠義の心は滿ちあふれてゐました。かれらは、生まれ故鄕の東國から、父母に分れ妻や子を置いて、はるばる筑紫へくだつて行きました。二度と歸らぬ覺悟をきめ、大君のために、喜び勇んで旅立つたかれらは、來る日も來る日も筑紫の海を見つめて、少しのゆだんもみせなかつたのでした。

奈良の御代御代は、かうして、平和のうちに過ぎて行きましたが、ここに思ひがけないことが、國の中に起りました。それは、道鏡といふ惡僧の無道なふるまひです。道鏡は、〈第四十八代〉稱德天皇の御代に、朝廷に仕へて政治にあづかつてゐましたが、位が高くなるにつれて、しだいにわがままになり、つひに、國民としてあるまじき望みをいだくやうになりました。すると、これもある不心得者が、宇佐八幡のおつげと稱して「道鏡に御位をおゆづりになれば、わが國はいつそうよく治るでございませう。」と奏上しました。いふまでもなく、道鏡に對するへつらひの心からいひ出した、にくむべきいつはりごとでありますが、天皇は、わざわざ和氣清麻呂を宇佐へおつかはしになつて、神のおつげをたしかにお聞かせになりました。

宇佐から歸つた清麻呂は、天皇の御前に進んで、道鏡にはばかるところなく、きつぱりと、かう申しあげました。

「わが國は、神代の昔から、君臣の分が明らかに定まつてをります。それをわきまへないやうな無道の者は、すぐにもお除きになりますやうに。これが宇佐の神のおつげでございます。」

なみゐる朝臣は、すくはれたやうに、ほつとしました。あたりは水を打つたやうな靜けさです。清麻呂のこの奏上によつて、無道の道鏡は面目をうしなひ、尊いわが國體は光を放ちました。しかも、清麻呂のかげに、姉廣虫のなさけのこもつた、はげましがあつたことも、忘れてはなりません。やがて〈第四十九代〉光仁天皇の御代に、道鏡は下野の國へ流され、清麻呂は、朝廷に重く用ひられるやうになりました。

宇佐の神勅を受けて國をまもつた清麻呂も、千萬の寇を筑紫の海にとりひしがうとする防人も、忠義の心は一つであります。清麻呂は、廣虫とともに、京都の護王神社にまつられ、その銅像は、宮城のお堀の水に、靜かに影をうつして、いつまでも皇國をまもつてゐるのであります。

國内を治めるにも、外國と交りをするにも、青山にこもる奈良の都は、だんだん不便だと、思はれるやうになりました。そこで〈第五十代〉桓武天皇は清麻呂の意見をもおくみになつて、今の京都の地に、都をおうつしになりました。紀元一千四百五十四年、延曆十三年のことであります。

この地は、三方に美しい山をひかへ、しかも東西の

諸地方との往來も

便利である上に、

淀川・

琵琶湖によつて、大阪や

敦賀の港に出や

すく、のびゆく日本の都として、まことにふさはしいところでした。都の

構へは、

平城京よりさらに大きく、山川の眺めもまた、奈良にまさるものがありました。四方から集つて來た人々は、すがすがしい新都を祝つて、平安京とほめたたへました。思へば、桓武天皇から

〈第百二十一代〉孝明天皇まで、およそ一千年の間、御代御代の天皇は、ここにましまして、國をお納めになつたのであります。この間、世の中がどんなに變つても、京都は日本の中心であり、京といへば京都をさす習はしも、この間にできました。今、

東山のふもとの近く、

青瓦の屋根、

朱ぬりの柱も美しい、

大極殿にかたどつた

平安神宮には、桓武天皇と孝明天皇の

御二方がおまつりしてあります。

桓武天皇は、平安京におうつりになると、かねてのお考へどほり、

いろいろ

政治をお改めになりました。特に

御心をお

用ひになつたのは、地方の政治であります。わが國は、西に大陸をひかへてゐますので、地方の政治も、西と東とでは、力の入れ方に、昔から多少のちがひがありました。

從つて西の國々は、わりあひ早くから開けましたが、東の方は、とかくおくれがちでありました。奧羽地方の日本海方面は、齊明天皇のころから、しだいに治り、太平洋方面は、聖武天皇のころ、

仙臺あたりまで開けましたが、その北の一たいが、まだそのままで、その地の

蝦夷が、しばしばそむきます。

そこで桓武天皇は、

坂上田村麻呂を

征夷大將軍に任じて、この蝦夷をお討たせになりました。田村麻呂は、武勇にすぐれ、なさけも深い、りつぱな武將でありました。從ふものはゆるし、手むかふものは討ち從へて、今の

岩手縣のあたりまで進み、

膽澤城を築いて兵をとどめ、めでたく

凱旋しました。ながらくの間、ついたり離れたりしてゐた蝦夷も、こ

れからまつたく、しづまるやうになりました。

一方、朝廷では、蝦夷に對して、田地を授け、農業や養蠶の方法を教へ、地方の役人にとりたてるなど、いろいろこれをお惠みになりました。また關東地方や中部地方の人々で、奧羽に移り住み、蝦夷をみちびいて、山林や荒地を切り開いたものも、少くありません。蝦夷もまた、皇威をしたつて、少しでも都に近く住まうとするものが、しだいにふえて來ました。かうして蝦夷は、だんだんりつぱな國民となり、中には防人として忠義をつくす勇士さへ、出るやうになりました。

天皇はまた、新しい佛教を興して、世の中に役だつやうにしたいとお考へになりました。そこで、最澄と空海とをお選びになり、唐へ渡つて佛教を硏究して來るやう、お命じになりました。どこまでも國のためになる、新しい佛教を興さうといふ意氣にもえて、二人は、熱心に唐で勉強しました。最澄は、歸朝すると、比叡山の延曆寺を都のまもりとし、天台宗を開いて、多くの弟子たちに勉強させました。空海もまた、高野山に金剛峰寺を建てて、眞言宗をひろめ、京都に學校を開いて、身分の低いものでも勉強のできるやうにしました。かうして、二人とも、寺を奧ぶかい山の上に建て、弟子たちと一しよに修業にはげみましたので、佛教は面目を一新することになりました。

最澄・空海は、また國々をまはつて、地方の開發に力をつくしました。空海が

讃岐の國に

造つた

萬農池は、今にいたるまで、その

地の農業に役だつてゐます。朝廷では、二人の功をおほめになつて、その死後、最澄には

傳教大師、空海には

弘法大師の

號をお授けになりました。

支那では、このころ唐がおとろへ始めたので、大陸との交通も、前ほど盛んでなくなつて來ましたが、しかも尊い御身を以て、支那ばかりか、遠くマライ方面までおでかけになつたお方があります。それは、桓武天皇の御孫眞如親王で、親王は、はじめ空海から佛教をおまなびになり、〈第五十六代〉清和天皇の御代には、唐へ渡つて、その硏究をお深めになりました。その後、さらに、唐からインドへおいでにならうとして、廣東を御出發になりました。御よはひも、すでに高くいらせられながら、遠く異鄕にお出ましになつた御心、思へばまことに尊くかしこききはみでありますが、不幸にも、途中でおなくなりになりました。土地の人々は、日本の尊いお方であると知つて、てあつく御とむらひ申しあげたと傳へてゐます。

桓武天皇ののちも、御代御代の天皇は、新しい法令や制度を作つて、政治をおひきしめになりました。國は都の名のごとく、安らかに治りました。かうして五十年ほどたつ間に、鎌足以來の功によつて、藤原氏の勢が、目だつて盛んになりました。やがて清和天皇のころから、藤原氏は、攝政または關白といふ高い官職に任じられ、政治を思ふままに動かすやうになりました。

〈第五十九代〉宇多天皇は、このわがままな藤原氏によつて、政治がみだれることを御心配になり、家がらよりも人物のすぐれた菅原道眞を重くお用ひになりました。道眞は、眞心ふかく親切で、その上なかなか賢い人でありました。學問はよくできるし、歌や詩も上手でありました。朝廷に仕へてからも、國史の本を作つたり、遣唐使をやめることを奏上したり、なかなかすぐれた意見を示しました。特に遣唐使については、このころ、唐がすつかりみだれてゐましたので、支那のことを硏究することは、まつたくむだなことだと見てとつたからです。

やがて〈第六十代〉醍醐天皇が、御年十三歳で御位におつきになり、御父宇多天皇の御志をおつぎになつて、道眞を右大臣といふ高い官にお進めになりました。藤原氏は、時平が左大臣に任じられましたが、年も若く、學問からいつても、はたらきからいつても、道眞にはかなひません。從つて、天皇の御信任も人々の評判も、しぜん道眞に集ります。時平は、それがだんだんねたましくなり、とうとう、仲間のものとわるだくみをして、道眞を太宰府へうつし、都から遠ざけてしまひました。

道眞がいよいよ筑紫に旅立つ時のことです。正月といふのに、その館だけは、深い悲しみに包まれてゐました。庭には、日ごろ愛する梅が、今を盛りと清らかな香を放つてゐます。風もないのに、一ひら二ひら、やり水の上にこぼれて、靜かに流れて行きます。

東風吹かばにほひおこせよ梅の花

あるじなしとて春を忘るな

一首の歌に心をのべた道眞は、氣をとりもどして、旅支度を整へました。

太宰府といへば、九州の政治や大陸との外交をつかさどる重要な役所であり、いざといふ場合には、敵を防ぐ第一線でもありました。しかし、このころでは、久しく太平が續き、從つて前ほどの威勢もありません。それに道眞は、ほんの名ばかりの役目で、ここへうつされたのです。はたらきのある道眞にとつえ、十分な

御奉公のできないのは、どれほどさびしいことだつたでせう。道眞は、每日一室に閉ぢこもつたまま、ただ天皇の

御事ばかり、心におしのび申しあげてゐました。

太宰府の秋もふけて、すすきの穗がゆらぐ道眞の

住居にも、菊の

節供がおとづれて來ました。ちやうど一年前の今日、道眞は、菊見の

御宴に詩をたてまつり、おほめにあづかつて、

御衣をたまはつたのでした。これを思ふにつけても、今さらのやうに、

君恩のかたじけなさが、ひしひしと身にせまつて、淚がとめどなく流れました。うやうやしく

恩賜の御衣をささげ、眞心を詩にのべて、しばし都の思ひ出にふけりました。

大宰府に三年ばかりゐた道眞は、五十九歳でなくなりました。道眞のお案じ申しあげた都も、國々もよく治つて、まことに安らかでありました。世に延喜のみかどと申しあげる醍醐天皇の御德は、申すもおそれ多いほどで、天皇は、ともし火もこほるばかりの寒い冬の夜に、御衣をおぬぎになつて、まづしい人々の心を、お思ひやりになつたことさへあります。時平たちのわるだくみも、時がたつにつれて、わかつて來ました。天皇は、道眞をもとの右大臣にかへし、特に正二位をお授けになりました。

人々もまた、道眞をうやまつて天神とあがめ、〈第六十二代〉村上天皇の御代には、京都の北野に、社が建てられました。〈第六十六代〉一條天皇は、この社に行幸あらせられ、また正一位・太政大臣をお授けになりました。地方でも、大宰府はいふまでもなく、國々いたるところに社を建て、梅の花のやうにけだかい道眞の眞心や一生の行ひを、うやまひあがめました。

今、太宰府神社にお參りして、道眞の眞心をしのび、さらに

步みをうつして西の方へ行くと、道眞の配所、

榎寺を始め、數々の

遺蹟が、遠い歷史を

物語るかのやうです。太宰府の役所の

礎石や國分寺のあと、それに

水城の

堤までが、古いおもかげを見せて、太宰府の移り變りを、ありありとしのぶことができるのであります。

太宰府といへば、〈第六十八代〉後一條天皇の御代に、ここの役人であつた藤原隆家が、九州に攻め寄せた刀伊といふ外敵を打ち拂つて、大きなてがらを立てたことがあります。都は、藤原氏全盛のころで、賴通が關白に任じられ、父道長のために、法成寺といふりつぱな住居を建てました。それが、刀伊を打ち拂つたのと同じころです。道眞がなくなつてから、もう百年餘りたつて、世の中もずゐぶん變つてゐました。

藤原鎌足─不比等…良房─基經┬時平 ┌道隆─隆家

└忠平─□─兼家┴道長┬賴通…忠實┬忠通

└教通 └賴長

醍醐天皇の御代、唐と渤海が相ついでほろび、次の〈第六十一代〉朱雀天皇の御代には、新羅もほろびました。わが國と大陸諸國との長い間の交りも、ここで、ひとまづ絶えてしまひました。このころ都では、藤原氏が、朝廷の主な官位をひとりで占めてゐましたから、ほかの諸氏で、はたらきのある人たちは、だんだん地方の役人になりました。かうなると、藤原氏は、すつかり氣をゆるめて、政治にはげまうとしません。春は花、秋は紅葉にくらして、生活は、はでになるばかりです。一族だけ威勢がよくなると、今度は親子・兄弟が、たがひに勢を爭ふやうにさへなりました。

かうして、藤原氏は榮えに榮えましたが、一條天皇・〈第六十七代〉三條天皇・後一條天皇の御三代に仕へた道長と、後一條天皇・〈第六十九代〉後朱雀天皇・〈第七十代〉後冷泉天皇の御三代に仕へた賴通とが、いはば藤原氏の最もはなやかな時でありました。道長は、家門の榮えに滿足して、これを望月にたとへたほどでした。法成寺は、その後あとかたもなく燒けてしまひましたが、當時書かれた本によつて見ると、實にすばらしいものであつたことがわかります。

中央の政治がゆるむと、地方は地方で勝手になり、世の中が、だんだんみだれて來ます。山賊や海賊がはびこり、役人の中には、人々をなつけ、武藝をねらせて、賊に備へるものもありました。自分らの手で、地方の亂をしづめるために、家來を集め武藝をねる。かうしたことから、武士といふものが起るやうになりました。中でも源氏と平家は、もともと家がらがよく、主となる者は、人がらもりつぱで、なさけが深く、從つて、部下がよくなつきました。かれらは、それぞれ地方をしづめて功を立て、それとともに、勢はしだいに盛んになつて行きます。刀伊が攻め寄せたのは、都の人の心がゆるみ、地方の政治も振るはない時のことでしたが、しかも、よくこれを退けることができたのは、筑紫の武士がふるひたつたからです。

賴通の生活も、道長

同樣はなやかなものでした。かれもまた、

宇治に

平等院を建てましたが、その一部分の鳳凰堂が今に殘つて、藤原氏の

榮華をしのばせてゐます。なだらかな屋根の

勾配、すらりと

のびた左右の

翼廊、なるほど、鳳凰が大空を飛んでゐるやうな、美しい建物です。

御堂の中にはいると、

本尊を始め、

扉の繪や

欄間の

彫刻など、何一つとして、やさしく美しい漢字を與へないものはありませんじつと見つめてゐると、藤原氏の榮華よりも、これを作つた人々のたくみなわざに、おどろかされます。さうして、どうしてこのころ、かういふりつぱなものが作れるやうになつたかを、考へさせられます。

遣唐使がやめられてから、人々は、今までより、もつと日本人の精神にしつくり合ふものを、作らうとするやうになりました。かな

文字がひろまり、和歌や

物語などが發達したのは、みなかうした心や

努力の

結果であります。その中には、

紫式部の作つた源氏物語のやうに、世界にすぐれた文學もあります。繪や彫刻や建物なども、だんだん日本人の心に合ふものになりました。鳳凰堂は、建物を始め、中のすぐれた

佛像そのほか、いつさいをくるめて、いはば美しい博物館であります。すべて、古く支那やインドから傳はつた習はしも、このころまでに、生まれかはつたやうに、日本らしい美しさを見せるやうになりました。

はなやかな都の生活も、一面には、かうしたよいものを殘してゐますが、ただ藤原氏が政治を怠つたのは、まことに困つたことでありました。平等院ができたのは、ちやうど、奧羽で安倍氏がそむき、源賴義が、朝廷の命を受けて、これをしづめるために戰つてゐる、前九年の役の眞最中のことです。

やがて

〈第七十一代〉後三條天皇が、御位におつきになりました。天皇は、世のなりゆきを深く御心配になり、

御みづから政治をおとりになりました。たびたび藤原氏をおいましめになり、ゆるんだ政治を立て直さうと、おつとめになりました。おそれ多くも、

儉約の

模範をお示しになり、日々の

御膳部にまで、御心をお配りになつたと傳へられてゐます。

石清水八幡宮に行幸の

御時など、

奉迎者の車のはでな

金具に、お目をとめさせられ、その場で、これをお取らせになつたこともありました。しぜん役人たちは、心をひきしめて

務めにはげみ、さすがの賴通も、おそれ入つて、關白の職を退き、平等院へ

隱居してしまひました。しかし天皇は、わづか五年で御位を

〈第七十二代〉白河天皇におゆづりになり、まもなく、まだ四十の御年でおかくれになりました。

白河天皇もまた、後三條天皇の御志をおつぎになつて、御みづから政治をおとりになりました。御位をおゆづりになつてからも、院で政務をおさばきになつたので、攝政・關白の職も、名ばかりとなり、藤原氏の勢は、どんどんおとろへて行きました。

藤原氏がおとろへると、代つて武士の勢が盛んになつて來ました。武士は、身分が低くても、まじめて勇氣もあり、よいと思つたことは、かならず實行する力を持つてゐました。朝廷では、地方に亂が起ると、武士にこれをおしづめさせになり、そのてがらが重なるにつれて、しだいに重くお用ひになりました。かうして、まづ名をあらはした武士は、東國の源氏です。

東國といへば、防人などを出して、古くから、武勇にすぐれた土地でした。また、ひろびろとした野原や、良馬を產する牧場が多いため、武士が武藝をねるのに、きはめて都合のよいところでした。それに、京都から遠いので、都の華やかな風にそまることも少く、剛健な氣風が滿ちてゐました。かうした土地にそだつた、勇敢な武士の頭として、源氏の家名をあげる基を作つたのは、源義家であります。

┌賴光…………………………賴政

清和天皇─貞純親王─源經基─滿仲┴賴信─賴義┬義家┬義親─爲義┬義朝

└義光└義國 └爲朝

義家は、前九年の

役に、十七歳の若さで、父

賴義に從つて出征し、早くも、數々のてがらを立てました。きびしい寒さと大雪、それに

兵糧の不足になやまされて、つひに敵の

重圍におちいり、父の身も危

いと見えた時「清和天皇六代の

後裔、

陸奧守源賴義の

嫡男、

八幡太郞義家」と、名乘りも勇ましく、むらがる敵を射倒して、

血路を開いたこともあります。また、敵將

貞任を追ひつめながら、歌のやりとりに、あつぱれなおちつきぶりを

示し、敵をあはれんで、いつたんこれを逃がしてやつたといふ、ゆかしい話もあります。

白河天皇の御代に、またまた

奧羽がみだれた時(

後三年の役)、陸奧守であつた義家は、源氏の總大將として、堂々と

再征の

駒を進めました。あるひは、

剛臆の座を作つて、將士の勇氣をふるひたたせ、また寒さにこごえた部下を、身を以てあたため、あるひは、雁の列のみだれを見て、

伏兵がゐることを

察しるなど、よく名將のほまれをかがやかしました。「勇將のもとに

弱卒なし」といひますが、十六歳の

鎌倉權五郞景正が、大人も

及ばないてがらを立てたのは、この時のことです。亂が平ぐと、義家は、わざわざ自分の

財產を分け與へて、部下をいたはりました。東國の武士は、その恩に感じて、源氏のためなら、身を捨ててもかまはないと、思ふやうになりました。

みだれにみだれた奧羽も、これですつかりしづまつて、この役で義家を助けた藤原

清衡が、治めることになりました。清衡は、都の風をうつして

平泉をいとなみ、ここを奧羽の中心としました。今に殘る

中尊寺の

金色堂は、

〈第七十五代〉崇德天皇の御代に、清衡が建てたものです。

平家の勢が盛んになり始めたのは、崇德天皇の御代に、忠盛が瀨戸内海の海賊を平げたころからです。その後、二十年ばかりの間に、平家は西國を根城にして、めきめきと勢をのばし、源氏と竝んで朝廷に用ひられるやうになりました。もうこのころ、藤原氏は昔の威勢を失つて、やつとその地位をたもつてゐるだけです。しぜん、勢を得た源氏と平家とが、京都でにらみ合ふことになりました。

桓武天皇─葛原親王─高見王─平高望……忠盛┬清盛┬重盛─維盛

│ └宗盛

└經盛─敦盛

やがて〈第七十七代〉後白河天皇の御代に、保元の亂が起ると、源氏は、武運つたなく爲義・爲朝を失つて、忠盛の子清盛のひきゐる平家が、源氏をしのぐ勢となりました。さらに〈第七十八代〉二條天皇の御代に起つた平治の亂で、源氏は、平家のために、またまた一族の要であつた義朝を失ひ、ちりぢりばらばらになつてしまひました。かうして平家は、その全盛期を迎へたのです。

清盛は、朝廷に重く用ひられて、〈第七十九代〉六條天皇の御代には、太政大臣に進み、一族のものも、それぞれ高い官位にのぼりました。一門の領地は、三十餘國にまたがり、中には「平家でないものは人でない」などと、いばるものさへ現れました。まつたく、平家の勢は、わづかの間に、藤原氏の全盛期をしのぐほどになりました。

思ひあがつた清盛は、勢の盛んなのにまかせて、しだいにわがままをふるまふやうになり、一族のものもまた、これにならひました。ただ長男の

重盛だけは、忠義の心があつく、職務にもまじめな人で、平家が

榮えるのも、まつたく皇室の

御惠みによるものであることを、よくわきまへてゐました。つねに、父清盛のふるまひに深く心をいため、皇恩のありがたさを

説いて、父のわがままを直さうとつとめました。清盛が、おそれ多くも、後白河

法皇をおしこめたてまつらうとした時、重盛は死を覺悟して、その無道をいさめました。惜しいことに、その重盛は、父に先だつて、なくなりました。こののち、清盛のわがままは、いよいよつのるばかりです。人々の心も、しだいに平家か

ら離れて行きました。源氏のみかたは、

諸國にかくれて、平家をほろぼす機會をねらつてゐました。

〈第八十一代〉安德天皇の治承四年に、まづ源賴政が、後白河法皇の皇子以仁王を奉じて、兵を擧げました。すばやい平家の攻擊にあつて、賴政は、惜しくも宇治でたふれ、以仁王は、流矢にあたつて、おなくなりになりました。しかし「平家を討て」との王の御命令は、水に投じた波紋のやうに、國々の源氏へひろがつて行きました。

┌義朝┬賴朝┬賴家─公曉

爲義┤ ├範賴└實朝

│ └義經

└義賢─義仲

以仁王の御命令が東國に傳はると、源義朝の長男

賴朝が、まづふるひたちました。賴朝は、平治の亂で源氏がやぶれた時、十四歳で

伊豆へ流され、その後二十年餘り、父のうらみをはらす日の來るのを待つてゐたのです。

いよいよ、その時が來ました。かねて、源氏に心を寄せてゐた東國の武士も、賴朝の旗あげを聞き傳へて、續々と集つて來ます。賴朝は、これらの兵をひきゐて相模にうつり、源氏と緣の深い鎌倉を根城にしました。ちやうどそのころ、一族の木曾義仲も、信濃で兵を擧げ、源氏の意氣は、大いにあがりました。

おどろきあわてた清盛は、ただちに孫の

維盛に大兵を授けて、鎌倉へ向かはせました。賴朝の軍勢も、鎌倉をたちました。東へ向かふ平家の赤旗、西へ進

む源氏の白旗、この兩軍は、富士川をはさんで相對しました。ある夜のこと、源氏の一隊が、敵の不意をつかうとして、ひそかに川を渡り始めますと、あたりの

沼で眠つてゐた水鳥が、びつくりして、一度にばつと飛びたちました。おどろいたのは、平家の軍勢です。それ敵の大軍が押し寄せたとばかり弓矢を捨てて、逃げ足早く都へ歸りました。戰はずして、まづ勝つた賴朝は、

黃瀨川まで陣をかへして、しばらくやうすを見ることにしました。弟の

義經が、はるばる奧羽からかけつけたのは、この時のことです。京都では、やがて清盛が死んで、

宗盛が後をつぎ、さしもの平家も、いよいよ落ち目になつて來ました。

木曽義仲の勢も、一時はなかなか盛んでした。越中の倶利伽羅峠で、維盛の大軍を擊ち破ると、義仲は、一氣に京都へせまりました。浮き足たつた平家の一族は、宗盛にひきゐられて、住みなれた都を後に、西國へと落ちて行きました。かうして、まづ都に入つた義仲は、勝つた勢に乘じて、さんざんらんばうを働きます。それを聞いた賴朝は、源氏の名譽のために、弟の範賴・義經に命じて、義仲を討たせました。するとその間に、平家は勢をもりかへして、攝津の福原まで歸つて來ました。

いよいよ源氏と平家のはなばなしい合戰が瀨戸内海の美しい景色を背景にして、次から次へと、くりひろげられることになりました。平家が賴みにしてゐた一谷の要害が、鵯越からなだれうつ義經の不意討ちで、つひに落ちました。十六歳の若武者、平敦盛のけなげな最期を見とどけるいとまもなく、平家の軍は先を爭つて、屋島へのがれました。しかし、屋島の城も、嵐をつく義經の追擊に、もろくもおちいりました。那須與一の弓のほまれをたたへながら、源氏の軍船は、西へ西へと、平家を追ひつめました。平家のめざす九州は、すでに範賴がおさへてゐます。つひに平家は、壇浦の決戰もむなしく、一族ほとんど、海底のもくづと消えてしまひました。「おごる平家は久しからず」といはれたやうに、清盛が太政大臣になつてから、わづか二十年たたないうちに、早くも平家は、かうした末路にたどりついたのです。

範賴・義經が、義仲を討ち平家を攻めてゐる間、賴朝は、鎌倉にふみとどまつて、國内をしづめることを、じつと考へてゐました。そこで、平家がほろびると、賴朝は、さつそく朝廷の御許しをいただき、京都や國々へ家來をやつて、御所のまもりや地方の取りしまりに當らせました。勝ちほこつた義經のふるまひにも、疑ひをいだくやうになり、これを除くことに決心しました。義經は、すごすごと奧羽へのがれて藤原氏にたより、やがて悲壯な最期をとげました。賴朝は、藤原氏が義經をかくまつた罪を責め、とうとう藤原氏をも討ちほろぼして、奧羽を平定しました。

〈第八十二代〉後鳥羽天皇は、亂後の地方をひきしめる思し召しで、建久三年(紀元一千八百五十二年)、賴朝を征夷大將軍にお任じになりました。そこで賴朝は、鎌倉の役所を整へ、ますます政治にはげみました。

この役所は、のちに鎌倉幕府と呼ばれるやうになりました。

賴朝は、平家が武士の本分をわきまへず、おごりにふけつて、もろくもほろびたのをよい

戒めとして、もつぱら質素

儉約を實行し、部下にもそれを守らせました。また、つねに朝廷を尊び、神を敬ひ、

佛をあがめ、武をねることをすすめ、特に剛健な氣風を養つて、いざといふ場合に

備へさせました。武士たちは、遊びのうちにも、

流鏑馬とか、

笠懸とか、

犬追物・狩・

相撲などきそつて、からだをきたへ武藝をねることを、第一とするやうになりました。武士のかうした氣風は、しだいに國中にひろまり、人々の心は、いつぱんにひきしまつて來ました。さうして、鎌倉武士の名は「いざ鎌倉」のことばとともに、ながく後世に傳へられました。

狩といへば、賴朝が征夷大將軍に任じられたあくる年、富士の

裾野で

催した卷狩は、全國の武士を集めたほど、盛んなものでした。富士川の對陣以來、早くも十二三

年は過ぎて、今では、源氏に手むかふものもありません。土をけたてる馬のいななき、風に高鳴る弓の音が、富士の裾野にひびきわたる

有樣を見て、賴朝は、どんなに

得意であつたでせう。

曽我の十郞・五郞兄弟が、父のかたき

工藤祐經を討つて、

仇討ちのほまれを世に殘したのも、この時のことでした。

しかし、かうした源氏の全盛も、賴朝がなくなると、もうあとが續かなくなりました。これまで、源氏を助けて來た、外戚の北條氏が、そろそろ、わがままをふるまふやうになつたからです。賴朝の長男賴家は北條時政に、次男實朝は賴家の子公曉に、その公曉は腹黑い北條義時に殺され、源氏は、賴朝からわづか三代で、ほろびてしまひました。あとは、まつたく北條氏の思ひ通りで、義時は、まづ朝廷にお願ひ申して、源氏の遠緣に當る藤原賴經を、名ばかりの鎌倉の主として迎へ、自分は執權といふ役目になつて、勝手なふるまひをしました。

┌政子

北條時政┴義時─泰時─時氏─時賴─時宗─貞時─高時

これでは、もう武士に政治をまかしておけないと、朝廷では、お考へになるやうになりました。後鳥羽上皇は、義時をお討ちになる御決心から、兵をお集めになりました。それと知つた義時は、急いで大軍を京都へさし向け、この御くはだてにあづかつた公家や武士を、斬つたり流したりしたばかりか、おそれ多くも、後鳥羽上皇を始め、土御門上皇・順德上皇御三方を、それぞれ隱岐・土佐・佐渡へうつしたてまつりました。まことに、わが國始つて以來、臣下として無道きはまるふるまひです。その後北條氏は、泰時や時賴が、ともに身をつつしみ、政治にはげんで、義時の罪をつぐなふことにつとめました。

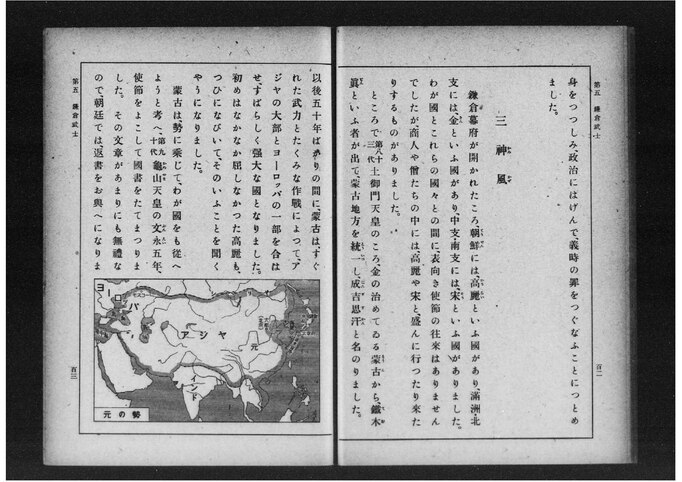

鎌倉幕府が開かれたころ、朝鮮には、高麗といふ國があり、滿洲・北支には、金といふ國があり、中支・南支には、宋といふ國がありました。わが國とこれらの國々との間に、表向き使節の往來はありませんでしたが、商人や僧たちの中には、高麗や宋と、盛んに行つたり來たりするものがありました。

ところで

〈第八十三代〉土御門天皇のころ、金の治めてゐる

蒙古から、

鐵木眞といふ者が出て、蒙古地方を

統一し、

成吉思汗と名のりました。以後五十年ばかりの間に、蒙古は、すぐれた武力とたくみな作戰によつて、アジヤの大部とヨーロッパの一部を合はせ、すばらしく強大な國となりました。初めはなかなか屈しなかった高麗も、つひになびいて、そのいふことを聞くやうになりました。

蒙古は、勢に乘じて、わが國をも從へようと考へ、

〈第九十代〉龜山天皇の

文永五年、使節をよこして國書をたてまつりました。その文章があまりにも無禮なので、朝廷では、返書をお與へになりま

せん。するとあくる年、またまた蒙古の使ひが來ました。朝廷では、わが國が神國であること、武力や作戰によつて擊ち破ることのできないことを、蒙古におさとしにならうとしました。ちやうどそこのろ、鎌倉では、北條

時宗が執權となり、わづか十八歳ではありましたが、

大膽で勇氣に滿ちた

英雄でありました。時宗は朝廷に奏上して、蒙古の使ひを追ひ返し、西國の武士に命じて、備へを固めさせました。朝廷では、神官や諸社にこの大難をおつげになり、神々のおまもりをお祈りになりました。その後も、蒙古は、使ひをよこして、わが國のやうすをひそかに探つてゐました。

蒙古は、いよいよ出兵を決心したものと見え、文永八年、最後の使ひをわが國によこすとともに、國の名を元と改め、兵を高麗に移し始めました。さうして、この使ひもまた追ひ返されると、すぐに、高麗に造船の命令をくだしました。

文永十一年(紀元一千九百三十四年)、〈第九十一代〉後宇多天皇が御位におつきになると、その年の十月、果して、元・高麗の兵約二萬五千は、九百隻の艦船をつらね、朝鮮の南端から攻め寄せて來ました。

敵は世界最強をほこる元であり、從つてわが國としては、かつてためしのない大きな國難であります。思へば鎌倉武士が、日夜ねりきたへた手なみを、

御國のためにあらはす時が來たのです。敵はまづ

對馬をおそひました。

宗助國が、わづかの兵でこれを防ぎ、

ことごとく

壯烈な戰死をとげました。そこで敵は、

壹岐から

博多灣へせまり、つひに上陸をあへてしました。

筑紫の武士は、力のかぎり戰ひまいしたが、敵のすぐれた兵器、變つた戰法になやまされて、なかなかの

苦戰です。しかし、日本武士の

魂が、果して、かれらの進擊をゆるすでせうか。身を捨て命を捨てて、防ぎ戰ふわが軍のために、敵はじりじりと押し返されて行きます。この

奮戰が神に通じ、博多の海に、波風が立ち始めました。敵は海上の船を心配したのか、それとも、わが軍の夜討ちを恐れたのか、ひとまづ船へ引きあげて行きました。夜にはいつて、風はますますはげしく、敵船は、次から次へと、くつがへりました。中には、逃げようとして、

淺瀨に乘りあげた船もあります。敵は、殘つた船をやつと取りまとめ、命からがら逃げて行きました。これを、世に文永の役といひます。

これにもこりず、元は、あくる年、またも使ひをわが國へよこしました。すると時宗は、一刀のもとにこれを斬り捨てて、鎌倉武士の意氣を示すとともに、一面かうした使ひの往來のために、わが國のやうすが敵にもれることを防ぎました。もちろん、元は國の面目にかけても、再征をくはだてるつもりで、すでに、いやがる高麗に命じて、船を造らせてゐましたし、時宗もまた、それを見ぬいて、ひたすら防備を固めました。

特に、文永の苦戰にかんがみ、敵の上陸を防ぐために、博多灣一たいに

石壘を築きました。國民いつぱんに節約を命じて、

軍費をたくはへさせたり、

新たに西國武士の總大將を置いたりしました。さらに軍船を整へ、進んで敵地に攻めこむ

計畫さへ立てました。これを聞く國民の血は、一せいにわきたちました。

肥後の

井芹秀重といふ老人や、

眞阿といふ

老尼までが、身の不自由をかへりみず、たよりにする子や孫を、國のためにささげようといふ意氣にもえたちました。

その間に、元は宋をほろぼし、その海軍を合はせて、いつそう強大になりました。さうして、蒙古・高麗・宋の諸將を會し、作戰をねりにねつて、今度こそはと、いきり立ちました。折から支那にゐたわが商人が、急を知つて、すぐに知らせて來ましたので、朝廷では、敵國の降伏を全國の神社や寺々にお祈らせになり、幕府は、九州の警備をいよいよきびしくしました。國民の心は、いやが上にもひきしまり、武士たちは、てぐすね引いて、待ちかまへてゐました。

紀元一千九百四十一年、弘安四年五月に、まづ兵四萬・艦船九百隻の東路軍が、朝鮮から博多へとせまりました。河野通有・菊池武房・竹崎季長らの勇將は、石壘によつて、一步も敵を上陸させません。

夜になると、

闇にまぎれて小舟を進め、敵艦をおそつて火を放つたり、帆柱を倒して船中へ斬りこんだり、さんざん敵をなやましました。

おそれ多くも龜山上皇は、皇大神宮に、

御身を以て國難に代ることをお祈りになりました。社といふ社、寺といふ寺には、眞心こめた國民が滿ちあふれました。七月になると、つひに兵十萬・艦船三千五百隻の

江南軍が押し寄せて來ました。さきに來た東路軍と

合して、敵艦は博多の灣をうづめつくしました。大日本は神國であります。風はふたたび吹きすさび、さか卷く波は數千の敵艦をもみにもんで、かたはしから擊ちくだき、くつがへしました。わが將士は、日ごろの勇氣百倍して、殘敵をおそひ、たちまちこれをみ

な殺しにしました。敵艦

全滅の報は、ただちに

太宰府から京都へ鎌倉へと傳へられ、戰勝の喜びは、波紋のやうに、國々へひろがりました。世に、これを弘安の役といひ、文永の役と合はせて、

元寇と呼んでゐます。

元は、さらに、第三回の出兵をくはだてましたが、すでにわが國威におぢけもついてゐましたし、それに思はぬ内わもめが起つて、とうとうあきらめてしまひました。わが國では、弘安の役後、十五年ばかりの間、なほ萬一に備へて、警戒をゆるめませんでした。

思へば元寇は、國初以來最大の國難であり、前後三十餘年にわたる長期の戰でありました。かうした大難を、よく乘り越えることのできたのは、ひとへに、神國の然らしめたところであります。時宗の勇氣は、よくその思い務めにたへ、武士の勇武は、みごとに大敵をくじき、民草もまた分に應じて、國のために働きました。まつたく國中が一體となつて、この國難に當り、これに打ちかつたのですが、それといふのも、すべて御稜威にほかならないのであり、神のまもりも、かうした上下一體の國がらなればこそ、くしくも現れるのであります。

神のまもりをまのあたりに拜して、國民は、今さらのやうに、國がらの尊さを深く心に刻みつけました。また、世界最強の國を擊ち退けて、國民の意氣は急に高まり、海外へのびようとする心も、しだいに盛んになつて行きました。

今、福岡の東公園をたづねて、龜山上皇の御尊像を仰ぎ、はるかに玄界灘を見渡しますと、六百五十年の昔のことも、今の世のことかと思はれて、深い深い感動に打たれるのであります。

== 第六 吉野山 ==

「勝つてかぶとの緖をしめよ」といひますが、北條氏は、時宗の死後、執權に人物なく、やがてその氣持も、すつかりゆるみました。武士もまた、元寇の時のきんちやうを失つて、地方の政治がみだれて來ました。弘安の役後三十年餘りたつて、北條高時が執權になると、そのわがままは、ひどいものになりました。ぜいたくな生活をし、每日遊びにばかりふけつてゐました。かうした時に、〈第九十六代〉後醍醐天皇がお立ちになつたのであります。

天皇は、かねがね醍醐天皇・後三條天皇・後鳥羽天皇の御遺業をおしたひになり、御親政の御代にかへさうとお考へになりました。まづ不作の時など、米の價が高くならないやう御工夫になりおそれ多くも供御を節して、民草の苦しみをおすくひになりました。また、日野資朝・同俊基のやうな、りつぱな人物は、身分が低くとも、重くお用ひになりました。

ところで、高時のわがままは、いよいよ目にあまるやうになりました。そこで天皇は、正中元年、皇子護良親王を始め、北畠親房・資朝・俊基らをお召しになつて、幕府を取りつぶすことを御決心になりました。資朝と俊基は、命を奉じてひそかに諸國をめぐり、勤皇の兵を求めました。しかし、せつかくの御くはだても、準備の整はないうちに幕府にもれ、そののち、元弘元年に、再擧をおはかりになつた時もまた、幕府の耳に、はいつてしまひました。高時は、かうしたくはだてが天皇の思し召しによることを知つて、無道にも、つひに兵を皇居へさし向けました。

天皇は、神器を奉じて、ひとまづ笠置山へお出ましになり、諸國の武士に「賊軍を討て」との御命令をおくだしになりました。お召しによつて、眞先に兵を擧げたのは、河内の楠木正成と備後の櫻山茲俊であります。正成は、時をうつさず行在所へ參り、つつしんで申しあげました。

「たとひ賊がどんなに強くても、はかりごとをめぐらせば、擊ち破れないはずはございません。みかたの旗色がよくない時でも、正成がまだ生き殘つてゐると、お聞き及びでございましたら、どうぞ御安心くださいますやうに。」

少しでも

御心をおやすめ申しあげたいと思ふと、正成のことばには、おのづから力がこもりました。

やがて正成は、菊水の旗を木津の川風になびかせながら歸りました。笠置を守る人々は、そのうしろ姿をたのもしさうに見送りました。

楠木

敏達天皇…橘諸兄…正遠┬正成┬正行

└正季├正時

└正儀

正成は、赤坂に城を築いて、天皇をお迎へ申しあげようと思ひましたが、その間に、備への手うすであつた笠置は、攻め寄せる賊の大軍の手に、惜しくも落ちてしまひました。赤坂城へは、護良親王が、やつとお見えになりました。天皇は、赤坂への御途中、申すもおそれ多い御苦難をしのばせられて、京都へお歸りになることになりました。勝ちほこつた賊軍は、一氣に赤坂城へ押し寄せました。正成は、智略をしぼつて、さんざん敵をなやましましたが、何ぶんわづかな軍勢なので、機を見て城をのがれ、たくみに姿をかくしました。

一方玆俊は、中國方面の賊軍を引きつけて、てがらを立てました。しかしこれも、笠置・赤坂が相ついで落ちると、賊のはげしい攻擊を受けるやうになりました。玆俊は、力のかぎり戰つて、櫻の花のやうに、みごとな

最期をとげました。

元弘二年、都の花も今が

盛りの三月に、天皇は、幕府の無道をおしのびになつて、波間に沈む夕日のさびしい

隱岐の島におうつりになりました。しかし、まだ正成は生きてをります。あるひは、赤坂城をうばひ

返し、あるひは

攝津渡邊の戰で、賊の精兵を擊ち破るなど、その活動は、めまぐるしいほどでありました。やがて、

金剛山の

千早に城を築いて、賊の大軍をなやまし續けました。吉野山の要害には、護良親王がおいでになつて、勤皇の兵をお集めになりました。金剛山と吉野山と、この二つが手をつないで、賊軍をまごつかせました。

高時はあせつて、さらに鎌倉や六波羅の大兵をくり出しました。そのため、吉野のとりでは、惜しくも落ちました。藏王堂の別れの宴も、村上義光の壯烈な最期も、ともにこの時のことであります。殘る一つの千早城は、雲霞のやうな賊軍をしり目にかけて、びくともしません。正成のはかりごとは、いよいよさえて、賊の損害は增すばかりです。この間に、親王の御命令を受けて、勤皇の旗を擧げるものが、しだいに多くなりました。

天皇が、隱岐におうつりになつてから、もうそろそろ一年になります。波風の荒い小島の冬は、どんなにきびしかつたでせう。おしのび申しあげると、胸のふさがる思ひがします。

天皇は、官軍の

形勢がしだいによくなつたことをお聞きになると、機を見て

伯耆へお渡りになり、

名和長年をお召しになりました。長年は

感激して、ただちに一族のものをよび集め、

船上山に

行宮を

建てて、天皇をお迎へ申しあげました。かうして、谷間を渡るうぐひすの鳴く音ものどかな、春がやつて來ました。

伊豫には土居通增・得能道綱、肥後には菊池武時など、勤皇の武士が、しきりに奮起しました。ことに武時は、北條氏の守りも堅い九州で、眞先に勤皇の旗を上げ、壯烈きはまる戰死をとげたのでした。かうした形勢に、おどろきあわてた高時は、六波羅が危いと見て、足利尊氏らを京都へのぼらせました。ところが尊氏は、形勢をみて、にはかに官軍に降り、勤皇の武將と力を合はせて、六波羅を落としました。この間に、上野から起つた新田義貞が、手うすになつた鎌倉を突き、結城宗廣としめし合はせて、一氣に幕府を倒しました。元弘三年五月のことでした。

源義國─新田義重…朝氏┬義貞┬義顯

└義助├義興

└義宗

六波羅が落ちると、天皇は、ただちに船上山から京都へお向かひになりました。みちみち、勤皇の武士がお供に加り、御行列は、やがて兵庫へ着きました。兵庫には、正成が部下七千をひきゐて、お出迎へ申してゐます。天皇は、正成をおそば近くお召しになつて、このたびの忠義をあつくおほめになりました。正成は、笠置のことを思ひ起すにつけても、うれし淚がこみあげました。まもなく、義貞から鎌倉平定の知らせがあつて、官軍の心は、いやが上にも勇みたちました。やがて天皇は、正成を前驅として、めでたく京都へお歸りになりました。時に紀元一千九百九十三年、元弘三年六月であります。

かうして、御親政のかがやかしい御代に立ちかへりました。天皇は、京都と地方の役所や役目を、新たにお定めになり、このたびのてがらと家がらとにもとづき、人物を選んで、それぞれ役人にお用ひになりました。公家も武士も、ひとしく朝臣として、大政をおたすけ申しあげることになりました。足利尊氏のやうに、途中から官軍に降つたものでさへ、重い役目に任じられました。何といふありがたい思し召しでありませう。元弘四年正月、天皇は、年號を建武とお改めになりました。幕府が倒れて、御親政の古にかへつた建武のまつりごと、このかがやかしい大御業を、世に建武の中興と申しあげます。

建武のまつりごとが始って、二年しかたたないうちに、大變なことが起りました。足利尊氏が、よくない武士をみかたにつけて、朝廷にそむきたてまつつたのです。尊氏は、かねがね、征夷大將軍になつて天下の武士に命令したいと、望んでゐました。北條氏をうら切つて、朝廷に降つたのは、さうした下心があつたからです。なんといふ不とどきな心がけでせう。しかも、六波羅を落したてがらで、正成や義貞さへはるかに及ばないほど恩賞をたまはりながら、今、朝廷にそむきたてまつつて、國をみださうとするのですから、まつたく無道とも何とも、いひやうがありません。

┌新田義重

源義國┤

└足利義康‥‥貞氏┬尊氏┬義詮─義滿

└直義└基氏─□─滿兼

建武二年十月、尊氏は、東國がみだれたのをよい機會として、勝手に兵を鎌倉へ進め、そのまま反旗をひるがへしました。朝廷では、ただちに義貞をおつかはしになりましたが、義貞の軍はやぶれ、尊氏らは、延元元年、勝ちに乘じて、京都へ攻めのぼりました。急を聞いて北畠顯家は、義良親王を奉じて、奧羽からかけつけました。そこで、顯家・義貞・正成・長年らの官軍は、力を合はせて、賊軍をさんざん擊ち破り、尊氏らは、命からがら西へ逃げのびました。九州では、菊池武時の子武敏が、多多良濱で、これと激戰をまじへ、惜しくもやぶれました。

┌顯家

村上天皇─具平親王─源師房‥‥北畠雅家‥‥親房┼顯信─守親

└顯能

賊軍は、勢をもりかへし、陸と海の二手に分れて、ふたたび都へ攻めのぼつて來ました。朝廷では、義貞をおつかはしになり、さらに、正成にも出陣をお命じになりました。正成は、宮居の松にしばし名ごりを惜しみ、決死の覺悟も勇ましく、兵庫へ向かひました。途中、青葉に暮れる櫻井の驛で、子の正行をそば近く呼びよせ、

「今度の合戰は、天下分け目の戰である。父討死ののちは、母の教へをよく守り、やがて大きくなつたら、父の

志をついで忠義

をつくし、大君のために、朝敵をほろぼしたてまつれ。もう十一にもなつたそなたを河内にかへすのは、そのためである。」

と心をこめてさとしました。さうして、天皇からたまはつた菊水の短刀を、かたみとして、正行に與へました。

兵庫へ着いた正成は湊川に陣をかまへ、むらがり寄せる賊軍を右に左に受けとめ受け流して、今日をかぎりと戰ひました。みかたは次々に玉とくだけて、殘るはわづか數十騎、正成も十一箇所の深手を負ひました。もうこれまでと、とある民家に敵をさけ、弟正季に向かつて、たづねました。

「最期にのぞんで、のこす願ひは。」

「七たび人間に生まれかはつて、朝敵をほろぼしたいと思ひます。」

正季は、かう答へて、兄の顏をみつめました。正成は、さもうれしさうにいひました。

「自分の願ひも、その通りである。」

兄弟は、につこり笑つて、刺しちがへました。家來もみな、續いて、勇ましい最期をとげました。正成は、四十三歳でありました。

義貞が形勢を見て京都に退くと、賊軍は潮のやうに、攻め寄せて來ました。天皇は、ひとまづ比叡山に行幸になりました。義貞は、名和長年らと力を合はせ、賊を退けようとしましたが、つひに長年も討死し、京都の回復は、困難となりました。天皇は、官軍が振るはないのを御心配になり、義貞を行宮にお召しになつて、

「皇太子恆良親王を奉じて北國へおもむき、勢をもりかへして京都を回復せよ。」

との御命令を、おくだしになりました。また懷良親王を征西大將軍として、九州へおつかはしになり、西國の官軍をおはげましになりました。

延元元年12月、天皇は、神器を奉じて吉野におうつりになり、ここに行宮をお定めになりました。吉野は、けはしい山に圍まれた

天然の要害であり、

伊勢と河内を東西にひかへて、諸國の官軍をおすべになるには、きはめて都合のよいところでした。ことに、この地は、かつて護良親王の

御奮戰になつたところであります。藏王堂のかたほとりに、おそれ多くも天皇は、花のたよりもよそに、ひたすら官軍の

吉報をお待ちになりました。

北國へ向かつた義貞・義顯は、途中きびしい寒さと吹雪になやまされ、苦しい行軍を續けながら、やうやく越前にはいりました。さうして、金崎城や杣山城を根城にして、大いに敵を破りました。しかし、賊の勢は、なかなかおとろへず、やがて官軍に苦戰の日が續いて、おそれ多くも皇子方も、討死なさる御有樣です。後醍醐天皇に何とおわびをしてよいか、義貞は、はらわたもちぎれる思ひがしました。今はただ、最後の勝利を得ようと、ひたすら心を引きたてながら、力のかぎり戰ひましたが、延元三年のなかばすぎ、つひに藤島の戰で、壯烈きはまる討死をとげました。まだ三十八歳の働きざかりでありました。

義貞戰死の少し前、北畠顯家も、和泉の石津で討死しました。顯家は、さきに結城宗廣とともに、義良親王を奉じて、奧羽を固めてゐましたが、天皇が吉野に行幸になつたと聞くと、ただちに吉野へと向かひました。途中賊軍にさまたげられ、やうやく親王を吉野へお送り申しあげたのち、いたるところで敵と戰ひ、まだ二十一歳の若さで、惜しくも討死したのです。

忠臣が次々にたふれて、吉野に、さびしい秋が來ました。しかし、天皇の御志はいよいよ堅く、北畠親房・顯信らに、義良親王を奉じて奧羽にくだり、官軍の勢を回復せよと、お命じになりました。御一行は、伊勢から海路をとつて、東へお進みになりました。不幸にも、途中大風のため、義良親王の御船は伊勢へ吹きもどされ、宗良親王の御船は遠江に、親房の船は常陸に着くといふ有樣でした。

その年も暮れて延元四年となり、やがてまた秋を迎へました。夜もろくろくおやすみにならない、ながい御無理のためでせうか、おそれ多くも天皇は、御病におかかりになり、つひに御年五十二で崩御あらせられました。御位にいらせられること二十二年、笠置・隱岐・吉野と、筆にもことばにもつくせない御苦難を、お重ねになりながら、まだ朝敵のはびこる世に、惜しくもおかくれになりました。おしのび申すことさへ、おそれ多いきはみであります。

義良親王が御位におつきになり、

〈第九十七代〉後村上天皇と申しあげます。この時親房は、常陸の

小田城にたてこもつて、敵と戰つてゐました。吉野のことも氣がかりですが、東國を離れるわけには行きません。攻め寄せる賊軍の

鬨の聲を聞くにつけても、大義をわきまへないものの多いことが、なげかはしくなりました。親房は、戰のひまひまに、

魂をこめて、國史の本を書き綴りました。これが名高い

神皇正統記であります。やがて親房は、吉野へ歸つて、後村上天皇をおたすけ申しあげました。このころ正行は、

父母の教へをよく守り、りつぱな武士になつてゐました。たびたび賊軍を破つて、官軍の勢をもりかへしました。攝津

瓜生野の戰では、川におぼれる敵兵をいたはつてやるなど、正行の戰ひぶりは、實に堂々としてゐました。じりじりと敵を押し退けて、今にも京都へせまらうとする勢さへ

示しました。惜しいことには、

四條畷の合戰で、敵の大軍をけちらしながら、わづかなところで、賊將

高師直を討ちもらし、身に數知れぬ深手を負ひ、弟

正時と刺しちがへて、父そのままの最

期をとげました。その時、正行はまだ二十三歳でありました。

菊池 ┌武重

藤原隆家‥‥武房─□─武時┼武敏

└武光

數年ののち、親房が六十三歳でなくなると、近畿方面の官軍はおひおひ振るはなくなつてしまひました。ただ九州では、菊池武敏の弟武光が、懷良親王を奉じて、賊將少貳賴尚を筑後川の戰で擊ち破り、さらに筑前へ進んで、敵の根城大宰府を攻め取り、かがやかしいてがらを立てました。筑後川の戰は、ことにはげしい戰で、武光の奮鬪は、實にめざましいかぎりでした。かぶとはさける、馬は傷つく。敵を斬つて、そのかぶとをうばひ、馬をうばひ、血刀を振るつて、當るをさいはひなぎ倒すといつた働きでした。武光は、一氣に京都へのぼらうとしましたが、志をはたさないで、陣中で病死しました。

新田氏もまた、義貞の子善興が、宗良親王を奉じて、東國で活躍しました。親王が

君のため世のためなにかをしからん

すててかひある命なりせば

とおはげましになると、善興らは、勇氣を振るつて戰ひました。しかしその善興も、武運つたなく、敵のはかりごとにかかつて、武藏の矢口渡でたふれました。

かうして勤皇の武將は、吉野の櫻のやうに、いさぎよく大君のために散りました。後村上天皇の御のち、〈第九十八代〉長慶天皇・〈第九十九代〉後龜山天皇の御代となりましたが、これらの忠臣は、黑雲のやうにむらがる賊の軍勢を破つて、つねに大義の光をかがやかしました。「歌書よりも軍書に悲し吉野山」といふやうに、まことに御四代五十七年間の吉野山は、壯烈な軍物語で滿たされてゐます。

今、吉野神宮にお參りして、六百年の昔をしのぶ時、谷をうづめて咲く花は、これら忠臣たちが、後醍醐天皇の御靈を、いつの世までもおまもり申し、おなぐさめ申しあげてゐるやうに思はれます。その忠臣たちも、朝廷から高い位をたまはり、今は神として、それぞれ社にまつられ、國民に深くうやまはれてゐます。

もともと足利氏は、欲に目がくらんで、朝廷にそむきたてまつり、利を以て軍勢を集めたのです。從つて賊軍は、いつも見苦しい内わもめをくりかへして來ました。尊氏の孫義滿になつて、やつと部下のわがままをおさへることが、できるやうになりましたので、後龜山天皇に、おわびして、京都へお歸りくださるやう、ひたすらお願ひ申しあげました。

天皇は、義滿の願ひをお聞きとどけになつて、めでたく京都に還幸あらせられ、まもなく、御位を〈第百代〉後小松天皇におゆづりになりました。紀元二千五十二年、元中九年のことであります。

義滿は、朝廷にお仕へして、

征夷大將軍に任じられ、京都の

室町に

幕府を開きました。かうして世の中は、ひとまづしづまることになりました。やがて、義滿は

太政大臣に進み、子の

義持が征夷大將軍に任じられました。義滿は、だんだん

得意になり、そのそのわがままを始めました。太政大臣を

退いてのちも、なほ

政務をさばき、京都の

北山に、りつぱな

別莊を

造つて、ここに移りました。ことに、その庭に面して建てた三

層の

樓閣は、ずゐぶんこつた建物で、上層を

金箔でかざりました。人々は、やがて、これを金閣と呼ぶやうになりました。

義滿は、幕府の役目や地方の役人を整へましたが、主な役目は一族で占め、地方の役人には、勢の盛んな武將をあてました。かうした組立てでは、元じめの幕府が、よほどしつかりしてゐないかぎり、地方は、ばらばらになりがちです。これまでも、足利氏は、もつぱら部下のきげんを取つて、自分の勢をたもつて來ました。從つて、武將の中には、おひおひ、わがままものが多くなり、地方の政治は、しだいにみだれて行きました。早くも義滿の時、中國の大内氏が幕府に手むかひ、關東を治めてゐた足利滿兼も、そのあと押しをする有樣でした。

義滿はまた、明との貿易がたいそう利益になることを知ると、さつそく使ひを出して、交りを結びました。明といふのは、長慶天皇の御代に元がほろび、これに代つた新しい國です。ところで、義滿は、少しでも多く、自分の利益を得たいため、國民の大陸進出をおさへたばかりか、國の面目にかかはるやうなふるまひをさへしました。心ある人々が、眉をひそめて、これをけいべつしたのは、もちろんのこと、さすがに子の義持は、父のふしだらをはぢ、明との交りをきつぱりと斷つことにしました。

| 一義滿 |

┬二義持 |

┬三義量

|

|

└四義教 |

├五義勝

|

|

|

├六義政─七義尚

|

|

|

└義視

|

かうして、室町の幕府も、義持一代の間、少しは引きしまりましたが、

〈第百二代〉後花園天皇の御代に、

義教が將軍に任じられたころから、またゆるみ始めました。足利氏は、源氏にならつて幕府を開きながら、その生活は、まつたく平家をまねたやうに、はなやかでした。義教も、はでな生活がすきで、ふたたび明との交りを開きました。しかも、足利氏の一族の

爭ひが、このころから目だつやうになり、つひには、將軍が武將に殺されるさわぎさへ起りました。その後、

義政が將軍に任じられると、あいにく不作が續き、惡い病がはやつて、國民はたいそう苦しみました。義政は、それを一かう氣にもとめず、

大金をかけて、室町の

邸を造りかへようとしました。おそれ多くも後花園天皇は、これを深く

御心配になり、義政の不心得

をおさとしになりましたので、さすがの義政も恐れ入つて、その工事を中止したといふことであります。

しかし、かうした時には、とかく人々の氣持がすさんで、物事が大きくなりがちです。〈第百三代〉後土御門天皇の應仁元年、足利氏やその一族に、後つぎのことで爭ひが起ると、家來の武將が二手に分れて、京都で戰を始めました。諸國の武將も、續々都へのぼつて戰に加り、さわぎは大きくなるばかりでした。この戰は、十年たつても一かう勝負がつかず、兩軍ともつかれはてて、いつのまにか、それぞれ國へ引きあげました。花の都も、これですつかり荒れて、みじめな姿になりました。世に、この戰を應仁の亂といひます。

義政は、重ね重ね朝廷に御心配をおかけしながら、戰をよそに、すきな遊びにふけりました。亂がしづまつて數年たつと、

東山に別莊を造り、

銀閣を

構へて、茶の湯にその日を樂しみました。しかし、せつかく造つた銀閣も、これをかざる銀箔が得られず、ぜいたくはやめられず、國民に重い税をかけたり、しきりに明と貿易をしたりしました。明との交りも、義滿の時と

同樣、まことにだらしないものとなり、幕府も、これですつかり信用を落してしまひました。

京都の戰はしづまりましたが、枯草に火がもえうつるやうに、戰火はしだいに地方へひろがり、火元の幕府には、もはやこれを消す力がありませんでした。これからおよそ百年の間、戰が國々で絶えまなく續くのであります。

はなやかな金閣も、おちついた感じの銀閣も、ともに今日に傳はつて、これを造りあげた人々のすぐれた腕前を、しのぶことができます。しかし、これを見るにつけても、義滿・義政を始め代々の將軍が、政治にまじめでなかつたことだけは、つくづく殘念に思はれるのであります。

二 八幡船と南蠻船

編集

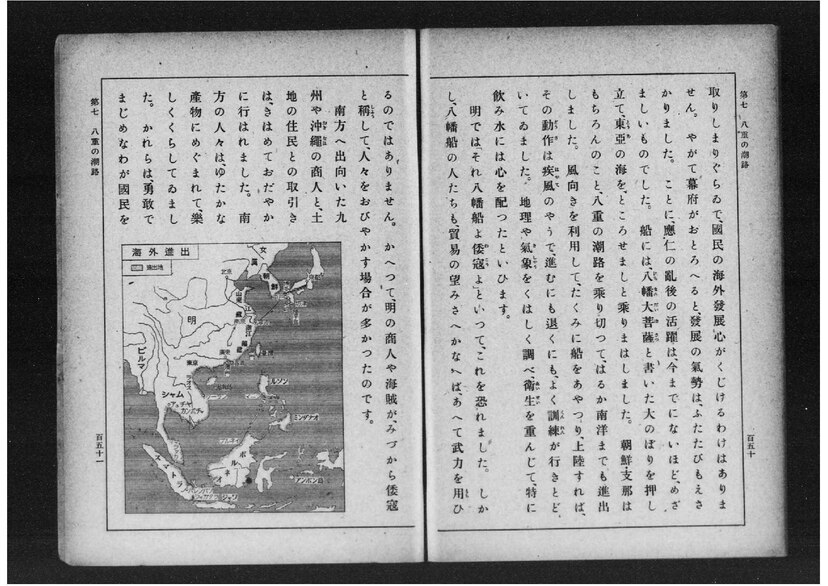

日本は、もともと海の國であります。機會さへあれば、海外へのびようとします。元寇をもののみごとに擊ち破ると、國民の海外發展心は、いよいよ盛んになりました。ことに西國の人々は、元寇における元・高麗の非道な仕打ちを怒つて、これをこらしめる日を待つてゐました。

しかし日本人は、何事でも正々堂々とやる國民です。その進出は、まづ貿易から始りました。弘安の役後約十年、〈第九十二代〉伏見天皇の御代に、早くも九州の商人たちが、元の沿岸へ押し渡りました。元では、海の守りを固めるやら、貿易に高い税金をかけるやらして、わが商人の進出をくひ止めようとしました。わが商船は、これにかまはず、どんどん大陸へ出かけました。もちろん高麗へも渡りました。高麗もまた、たいそうあわてました。

元も高麗も、わが商人をはばかつて、しきりに貿易のじゃまをするので、こちらもだまつてゐませんでした。向かふが約束を破つたり、品物の代金を拂はなかつたりすると、日本刀を振るつて、相手をこらしめました。さすがの元も、その武力を恐れ、やがて、わが商人のきげんを取るやうになつたほどです。高麗も、これを防ぐのに、ずゐぶん費用をかけたため、すつかり國がおとろへたといひます。かうしたことが手傳つて元はほろび、代つて明が興ると、國王は、さつそく使ひをわが國によこして、かうした商人の取りしまりを求め、高麗もまた、それを望みましたが、明の國書があまりにも無禮なので、征西大將軍懷良親王は、きびしくおとがめの上、きつぱりとこれをお退けになりました。

このころのわが商船には、

勇敢な武士も多數乘りこんで、盛んに

活躍しました。すると支那の海賊までが、そのしり馬に乘って、できたばかりの明の國を荒しまはる

始末です。

山東・

浙江・

福建の諸地方などは、ほとんどいつさいが、根こそぎされる有樣です。高麗も、さんざんになやまされ、これが

原因となつて、つひにほろびてしまひました。ついで興つたのが、

朝鮮といふ國であります。

足利義滿が、明の要求をいれて、取りしまりを行つたため、わが國民の大陸進出は、一時下火となりました。しかし、幕府の手ぬるい取りしまりぐらゐで、國民の海外發展心がくじけるわけはありません。やがて幕府がおとろへると、發展の氣勢は、ふたたびもえさかりました。ことに、應仁の亂後の活躍は、今までにないほどめざましいものでした。船には、八幡大菩薩と書いた大のぼりを押し立て、東亞の海を、ところせましと乘りまはしました。朝鮮・支那はもちろんのこと、八重の潮路を乘り切つて、はるか南洋までも進出しました。風向きを利用して、たくみに船をあやつり、上陸すれば、その動作は疾風のやうで、進むにも退くにも、よく訓練が行きとどいてゐました。地理や氣象をくはしく調べ、衞生を重んじて、特に飮み水には心を配つたといひます。

明では「それ八幡船よ倭寇よ」といつて、これを恐れました。しかし、八幡船の人たちも、貿易の望みさへかなへば、あへて武力を用ひるのではありません。かへつて、明の商人や海賊が、みづから倭寇と稱して、人々をおびやかす場合が多かつたのです。

南方へ出向いた九州や

沖繩の商人と、土地の住民との取引きは、きはめておだやかに行はれました。南方の人々は、ゆたかな産物にめぐまれて、樂しくくらしてゐました。かれらは、勇敢でまじめなわが國民を

歡び迎へて、日本の産物をもてはやしました。月影の明かるい

椰子の

木かげで、めづらしい歌を聞かせてもくれれば、もつと盛んに貿易に來るやう、すすめるものもありました。かうして、日本刀や

扇・

硫黃などを積んで行つた船は、藥や

染料・

香料などを積みこんで、意氣

揚々と歸りました。

ところが、この平和な南洋へ、やがてヨーロッパ人が押し寄せて來るやうになつたのです。さきに元が、亞歐にまたがる大國を建設したので、アジヤとヨーロッパとの陸上交通は、大いに開けました。しぜん、アジヤの國々のやうすが、ヨーロッパに知れました。中でもわが國は、特に「黃金の國」として傳へられ、ヨーロッパ人の欲望をそそりました。ところが、いつたん開けた交通路も、その後、中間にトルコといふ國が興り、それにさまたげられて、通ることができなくなりました。應仁の亂が起る少し前のことです。

そこでヨーロッパ人は、新たに海路によつて、日本へ來る工夫をしました。そのため、もつぱら造船や航海術の發達をはかりました。中でもポルトガル・イスパニヤの二國が、いちばんこれに力を注ぎました。やがて、イスパニヤ人は、西まはりを試みて、アメリカ大陸に達し、ポルトガル人は、東まはりを選んで、インドへ着きました。ともに、後土御門天皇の明應年間のことであります。

ヨーロッパ人は、これに勢づいて、いよいよ東亞へ押しかけて來ました。ポルトガル人は、さらに東へ手をのばして、南支那にも根城を作り、インドや支那と盛んに貿易を行ひ、イスパニヤ人も、やがてフィリピン群島を占領し、南洋の島々と取引きを始めました。

〈第百五代〉後奈良天皇の

天文十二年、ポルトガルの一商船が、

種子島へ着きました。これが、ヨーロッパ人のわが國へ來た初めで、今から約四百年前のことです。少しおくれて、イスパニヤ人も來ました。ところが日本は、決して

夢のやうな「黃金の國」ではなく、天皇を神と仰ぎ、武勇にすぐれて禮儀正しく、しかも學問も進み、その上

風景の美しい國でした。ヨーロッパ人も、これにはすつかりおどろいたといひます。さいはひ、兩國とも貿易を許されたので、

薩摩坊津や

肥前の

平戸で、めづらしい品物の取引きをしました。わが國では、これらのヨーロッパ人を南蠻人、その商船を南蠻船と呼ぶやうになりました。

わが國民も、種子島でポルトガル人が示した鐵砲には、ちよつとおどろきました。さつそくこれを買ひ取つて、その作り方を硏究しました。やがて、わが國でも、りつぱな鐵砲が作れるやうになり、そのため、戰法や築城法がよほど變つて來ました。またキリスト教も傳はり、天主教と呼ばれて、盛んに各地へひろまりました。

しかし殘念なのは、勇ましい八幡船の活躍が、幕府にうとまれて、この南蠻船との競爭を、思ふやうに續けることができなかつたことであります。

足利義政が、荒波とたたかふ八幡船などには目もくれず、銀閣を建てたり茶の湯を樂しんでゐたのは、ちやうどヨーロッパ人が、東亞の航路を探つてゐたころのことでした。幕府の命令は、もう山城一國に及ぶか及ばない有樣で、地方では、武將が、自分の領地をひろげるため、力にまかせて攻め合ひを始めました。まつたく、強いもの勝ちの世の中になつて、人々の苦しみは、增すばかりでした。義政の次に將軍に任じられた義尚は、武將のわがままをおさへようと、いろいろ工夫しましたが、もう何としても、ききめがありませんでした。

戰亂の

渦卷は、まづ關東に起りました。やがて、それが

潮のやうな勢で全國へひろがり、國々は、大波にのまれさうになりました。この大波にもまれて、

幾人もの

英雄が、次々に現れたのです。關東では、

北條早雲が、後土御門天皇の御代に、早くも

伊豆を

略しました。その後、北條氏は、子の

氏綱、孫の

氏康と、三代・五十年の間に勢を得て、後奈良天皇の天文年間、つひに關東一たいを

平定しました。これと前後して、中部には、

上杉謙信・

武田信玄・

今川義元・

織田信長、中國に

は、

尼子經久・

大内義興・

毛利元就、四國には

長宗我部元親、九州には

島津義久などが現れ、やがて

奧羽からは、

伊達政宗が出ます。これらの英雄は、いづれも、まづ

隣どうしの敵との間に、親子代々、血みどろの戰を續けました。

しかしわが國は、現御神であらせられる天皇のお治めになつてゐる、尊い國であります。世の中の移り變りが、そんなにはげしからうと、國の基は、少しもゆらぎません。京都は、應仁の亂ですつかりさびれ、公家も、一時はちりぢりになりましたし、おとろへた幕府は、もう皇室の御費用をたてまつる力さへありません。日常の御不自由は、申すもおそれ多いほどで、まして大切な御儀式などは、容易にお擧げになることのできない御有樣でありました。しかし、かうした中に、かたじけなくも御代御代の天皇は、戰亂・不作・病氣などに苦しむ民草に、深い深い御惠みをたまはつたのであります。

さきに後花園天皇は、民の苦しみをお

察しになつて、義政のおごりをおいましめになりましたが、後土御門天皇・

〈第百四代〉後柏原天皇も、戰亂の世を御心配になり、ひたすら、萬民の生活に御惠みの心をお注ぎになりました。後奈良天皇がお立ちになつたころは、とりわけ御不自由のはなはだしい時でありました。しかも天皇は、これ

を少しもおいとひなく、もつぱら

御儉約につとめさせられ、すたれてゐた御儀式を

御再興になりました。また、皇大神宮の社殿をお造りかへになることにも、いろいろ

御心をお用ひになりました。ある年、雨が降り續いて、不作とはやり病のために、民草が續々たふれました。天皇は、みてづから

經文をお

寫しになり、これを國々の社や寺にをさめて、わざはひが除かれるやう、お祈らせになりました。

御惠みの光に照らされて、世の中は、しだいに明かるくなつて行きました。各地の英雄も、さすがに日本の武士でした。しのぎを削つて敵と戰ふかたはら、部下をいたはり人々をいつくしんで、よく領内の政治を整へました。戰ひぶりにも、しだいに、みがきがかかつて來ました。その上、かれらは、何とかして都へのぼり、天皇の御命令を奉じて、全國を平定しようと、考へるやうになりました。ただ、だれもかれも、たがひに、にらみ合ひのかたちなので、それを實行することは、なかなかむづかしいことでした。

そこでこれらの英雄は、皇帝の

御日常のことをもれ承ると、續々御費用をたてまつつて、

勤皇の眞心をあらはし始めました。大内

義隆・北條氏綱・上杉謙信・毛利元就・織田

信秀とその子信長など、多く

の英雄が、あるひは御儀式や御所

修理の御費用をたてまつり、あるひは神宮をお造りかへになるお手傳ひをいたしました。民草の中には、

川端道喜のやうに、御所の近くに濟んで、折を見ては

供御を進めてたてまつつたものもあり、

伊勢の

清順尼のやうに、

外宮のお造りかへに、力をつくしたものもあります。また、この間、

三條西實隆・

山科言繼らの公家は、

老の身をいとはず、苦しい旅を續けて、英雄たちに皇室の

御やうすを傳えへ、神宮に奉仕してゐるものは、國々をまはつて、敬神をすすめました。わが國の古い習はしである「お伊勢まゐり」は、このころから、目だつて盛んになつたのであります。

五十鈴川の清らかな流は、いつまでも、日本の古い姿をそのままに傳へてゐます。さしもにみだれた世の中も、皇室の御惠みによつて、しだいに明かるくなつて來ました。しかも黑潮たぎる海原には、八幡船や南蠻船が、はげしく往來してゐます。國民は、尊王敬神の心を深めて、浦安の國に立ちかへる日を待ちわびました。やがて〈第百六代〉正親町天皇の御代に、織田信長・豐臣秀吉が、相ついで聖旨を奉じ、全國平定の事業を進めるのです。わが國がらの尊さは、あさましい戰亂の世にもかかはらず、かうして、はつきりと示されるのであります。

終

| 御代 |

紀元 |

年號 |

事がら |

題目

|

| 一 |

神武天皇 |

元 |

元年 |

御卽位 |

神國

|

| 同 |

四 |

四年 |

鳥見の山中で皇祖をおまつりになる

|

| 一〇 |

崇神天皇 |

五六九 |

六年 |

天照大神を笠縫邑におまつりになる

|

| 同 |

五七三 |

十年 |

四道將軍をおつかはしになる

|

| 同 |

五七五 |

十二年 |

人口を調べみつぎ物をお定めになる

|

| 同 |

五八〇 |

十七年 |

諸國に命じて船をお造らせになる

|

| 一一 |

垂仁天皇 |

六五六 |

二十五年 |

皇大神宮をお建てになる

|

| 同 |

六六六 |

三十五年 |

池や溝をお造らせになる

|

| 一二 |

景行天皇 |

七四二 |

十二年 |

熊襲をお討ちになる

|

| 同 |

七五五 |

二十五年 |

武内宿禰を東國へおつかはしになる

|

| 同 |

七五七 |

二十七年 |

日本武尊が熊襲をお平げになる

|

| 同 |

七七〇 |

四十年 |

日本武尊が蝦夷をお平げになる

|

| 一三 |

成務天皇 |

七九五 |

五年 |

國・郡を設けて地方の政治をお整へになる

|

| 一四 |

仲哀天皇 |

八六〇 |

九年 |

神功皇后が新羅をお討ちになる

|

| 一五 |

應神天皇 |

八六五 |

五年 |

新羅が始めてみつぎ物をたてまつる |

大和の國原

|

| 同 |

九四五 |

八十五年 |

王仁が百濟から來て學問を傳へる

|

| 一六 |

仁德天皇 |

九七六 |

四年 |

税をお免じになる

|

| 二一 |

雄略天皇 |

一一二二 |

六年 |

皇后が養蠶におはげみになる

|

| 同 |

一一三八 |

二十二年 |

外宮の始り

|

| 二九 |

欽明天皇 |

一二一二 |

十三年 |

百濟から始めて佛教が傳はる

|

| 三三 |

推古天皇 |

一二五三 |

元年 |

聖德太子が攝政にお立ちになる

|

| 同 |

一二六四 |

十二年 |

十七條の憲法をお定めになる

|

| 同 |

一二六七 |

十五年 |

小野妹子を隋へおつかはしになる 法隆寺をお建てになる

|

| 同 |

一二八〇 |

二十八年 |

始めて國史が作られる

|

| 三四 |

舒明天皇 |

一三〇〇 |

十二年 |

高向玄理・南淵請安らが唐から歸る

|

| 三五 |

皇極天皇 |

一三〇五 |

四年 |

蘇我氏がほろびる

|

| 三六 |

孝德天皇 |

一三〇五 |

大化元年 |

大化の改新が始る

|

| 三七 |

天智天皇 |

一三二五 |

四年 |

長門・筑紫に城が築かれる

|

| 同 |

一三二七 |

六年 |

都を近江におうつしになる

|

| 同 |

一三三〇 |

九年 |

戸籍をお造らせになる

|

| 四〇 |

天武天皇 |

一三四一 |

九年 |

法令をお整へになる |

奈良の都

|

| 四二 |

文武天皇 |

一三六一 |

大寶元年 |

大寶律令ができあがる

|

| 四三 |

元明天皇 |

一三六八 |

和銅元年 |

和同開珎をお造らせになる

|

| 同 |

一三七〇 |

同 三年 |

平城京におうつりになる

|

| 同 |

一三七二 |

同 五年 |

古事記ができあがる

|

| 同 |

一三七三 |

同 六年 |

諸國に風土記をお作らせになる

|

| 四四 |

元正天皇 |

一三八〇 |

養老四年 |

日本書紀ができあがる

|

| 四五 |

聖武天皇 |

一三八四 |

神龜元年 |

多賀城が築かれる

|

| 同 |

一三八八 |

同 五年 |

渤海が始めてみつぎ物をたてまつる

|

| 同 |

一三九〇 |

天平二年 |

施藥院の設置

|

| 同 |

一四〇一 |

同 十三年 |

國ごとに國分寺をお造らせになる

|

| 同 |

一四〇三 |

同 十五年 |

東大寺の大佛をお造らせになる

|

| 同 |

一四〇九 |

天平感寶元年 |

陸奧から金をたてまつる

|

| 四六 |

孝謙天皇 |

一四一二 |

天平勝寶四年 |

大佛ができあがる

|

| 四七 |

淳仁天皇 |

一四一八 |

天平寶字二年 |

太宰府の防衞をお固めさせになる

|

| 同 |

一四二一 |

同 五年 |

弓を作る材料を唐へお送りにならうとする

|

| 四八 |

稱德天皇 |

一四二九 |

神護景雲三年 |

和氣清麻呂が道鏡の無道をくじく

|

| 四九 |

光仁天皇 |

一四三〇 |

寶龜元年 |

道鏡を流し清麻呂をお召しかへしになる

|

| 五〇 |

桓武天皇 |

一四五四 |

延曆十三年 |

平安京におうつりになる |

京都と地方

|

| 同 |

一四五七 |

同 十六年 |

坂上田村麻呂が征夷大將軍に任じられる

|

| 同 |

一四六二 |

同 二十一年 |

膽澤城が築かれる

|

| 同 |

一四六四 |

同 二十三年 |

最澄・空海が唐へ渡る

|

| 同 |

一四六五 |

同 二十四年 |

最澄が天臺宗を開く

|

| 五一 |

平城天皇 |

一四六六 |

大同元年 |

空海が眞言宗を開く

|

| 五三 |

淳和天皇 |

一四八八 |

天長五年 |

空海が京に學校を開く

|

| 五六 |

清和天皇 |

一五二二 |

貞觀四年 |

眞如親王が唐へお渡りになる

|

| 五九 |

宇多天皇 |

一五五一 |

寬平三年 |

菅原道眞を重くお用ひになる

|

| 同 |

一五五四 |

同 六年 |

遣唐使の停止

|

| 六〇 |

醍醐天皇 |

一五六一 |

延喜元年 |

道眞が大宰府にうつされる

|

| 六八 |

後一條天皇 |

一六七九 |

寬仁三年 |

藤原隆家が刀伊を打ち拂ふ

|

| 同 |

一六八二 |

治安二年 |

法成寺ができあがる

|

| 七〇 |

後冷泉天皇 |

一七一一 |

永承六年 |

前九年の役が起る

|

| 同 |

一七一三 |

天喜元年 |

藤原賴通が鳳凰堂を建てる

|

| 同 |

一七二二 |

康平五年 |

前九年の役がしづまる

|

| 七一 |

後三條天皇 |

一七二九 |

延久元年 |

政治をお改めになる

|

| 七三 |

堀河天皇 |

一七四六 |

應德三年 |

白河上皇が院中で政務をおさばきになる

|

| 七三 |

堀河天皇 |

一七四七 |

寬治元年 |

後三年の役がしづまる |

鎌倉武士

|

| 七五 |

崇德天皇 |

一七八四 |

天治元年 |

藤原清衡が金色堂を建てる

|

| 同 |

一七八九 |

大治四年 |

平忠盛が瀨戸内海の海賊を平げる

|

| 七七 |

後白河天皇 |

一八一六 |

保元元年 |

保元の亂

|

| 七八 |

二條天皇 |

一八一九 |

平治元年 |

平治の亂

|

| 七九 |

六條天皇 |

一八二七 |

仁安二年 |

平清盛が太政大臣に任じられる

|

| 八一 |

安德天皇 |

一八四〇 |

治承四年 |

源賴朝が兵を擧げる

|

| 同 |

一八四五 |

壽永四年 |

平氏がほろびる

|

| 八二 |

後鳥羽天皇 |

一八四五 |

文治元年 |

賴朝が地方の取りしまりを固める

|

| 同 |

一八四九 |

同 五年 |

賴朝が陸奧の藤原氏をほろぼす

|

| 同 |

一八五二 |

建久三年 |

賴朝が征夷大將軍に任じられる

|

| 同 |

一八五三 |

同 四年 |

富士の卷狩

|

| 八四 |

順德天皇 |

一八七九 |

承久元年 |

源氏がほろびる

|

| 八五 |

仲恭天皇 |

一八八一 |

同 三年 |

承久の變

|

| 八六 |

後堀河天皇 |

一八九二 |

貞永元年 |

北條泰時が武士のおきてを定める

|

| 九〇 |

龜山天皇 |

一九二八 |

文永五年 |

蒙古の使ひが來る 北條時宗が執權になる

|

| 九一 |

後宇多天皇 |

一九三四 |

同 十一年 |

文永の役

|

| 同 |

一九四一 |

弘安四年 |

弘安の役

|

| 九六 |

後醍醐天皇 |

一九七八 |

文保二年 |

御卽位 |

吉野山

|

| 同 |

一九八一 |

元享元年 |

院政の停止

|

| 同 |

一九八四 |

正中元年 |

正中の變

|

| 同 |

一九九一 |

元弘元年 |

元弘の變 楠木正成・櫻山玆俊らの擧兵

|

| 同 |

一九九二 |

同 二年 |

隱岐におうつりになる

|

| 同 |

一九九三 |

同 三年 |

伯耆へお渡りになる 菊池武時戰死 鎌倉幕府がほろび中興の政治が始る

|

| 同 |

一九九五 |

建武二年 |

足利尊氏がそむく

|

| 同 |

一九九六 |

延元元年 |

多々良濱の戰 湊川の戰 名和長年戰死 吉野行幸

|

| 同 |

一九九八 |

同 三年 |

石津の戰 藤島の戰

|

| 九七 |

後村上天皇 |

一九九九 |

同 四年 |

北畠親房が神皇正統記を作る

|

| 同 |

二〇〇三 |

興國四年 |

親房が常陸から吉野へ歸る

|

| 同 |

二〇〇八 |

正平三年 |

四條畷の戰

|

| 同 |

二〇一二 |

同 七年 |

宗良親王を奉じて新田義興らが東國で賊軍を破る

|

| 同 |

二〇一四 |

同 九年 |

親房がなくなる

|

| 同 |

二〇一九 |

同 十四年 |

筑後川の戰

|

| 九八 |

長慶天皇 |

二〇四一 |

弘和元年 |

懷良親王が明の無禮をおとがめになる |

八重の潮路

|

| 九九 |

後龜山天皇 |

二〇五二 |

元中九年 |

京都還幸

|

| 一〇〇 |

後小松天皇 |

二〇五七 |

應永四年 |

足利義滿が金閣を造る

|

| 同 |

二〇五九 |

同 六年 |

應永の亂

|

| 同 |

二〇六一 |

同 八年 |

義滿が明と交りを結ぶ

|

| 一〇一 |

稱光天皇 |

二〇七九 |

同 二十六年 |

足利義持が明と交りを斷つ

|

| 一〇二 |

後花園天皇 |

二〇九二 |

永享四年 |

足利義教がふたたび明と交りを結ぶ

|

| 同 |

二一〇一 |

嘉吉元年 |

義教が部下の武將に殺される

|

| 同 |

二一二〇 |

寬正元年 |

足利義政のおごりをお戒めになる

|

| 一〇三 |

後土御門天皇 |

二一二七 |

應仁元年 |

應仁の亂が起る

|

| 同 |

二一三七 |

文明九年 |

應仁の亂がやむ

|

| 同 |

二一四三 |

同 十五年 |

義政が銀閣を造る

|

| 同 |

二一五一 |

延德三年 |

北條早雲が伊豆を占める

|

| 一〇五 |

後奈良天皇 |

二二〇〇 |

天文九年 |

御書寫の經文を社や寺々におをさめになる

|

| 同 |

二二〇三 |

同 十二年 |

ポルトガル船が種子島に來て鐵砲を傳へる

|

| 同 |

二二〇九 |

同 十八年 |

イスパニヤ人が來て天主教を傳へる

|

| 一〇六 |

正親町天皇 |

二二二〇 |

永祿三年 |

織田信長が桶狹間の戰で武名をあげる

|

| 同 |

二二二三 |

同 六年 |

外宮のお造りかへ

|